「IMC」と一言で言っても、1990年代初めに提唱されてから、ネットワーク環境の変化とともに、その概念は進化し続けている。これまでのIMCの流れ、そして、ソーシャル時代を迎えたこれからのIMCとは? アサツー ディ・ケイ価値創造プランニング本部の井上一郎氏に聞いた。

消費者の発言が大きなインパクトに 「意図せざる推奨」も考慮したコミュニケーションプランを

――IMCのこれまでの流れについて解説していただけますか。

井上一郎氏

井上一郎氏

IMCは1990年代前半、米・ノースウエスタン大学のドン・シュルツ教授が提唱しました。マス広告、SP、PRなど個別に考えられてきた施策を複合的にとらえて統合し、消費者視点でコミュニケーションを進めていこうという考え方で、広告、SP、PRなどが専門の会社によって分業化されていたアメリカでは非常に斬新だったようです。一方、日本では、総合代理店である広告会社の中に、広告だけではなくSPもPRなどを担当する部署も、もともと併存していました。米国でIMCが話題になったこと自体は日本でも話題になりましたが、実際にはIMC的な取り組みは当たり前のこととして実践されていたのです。

その後、従来のコミュニケーションだけではなく、「すべての顧客接点の統合」という概念が注目されるようになりました。マーケティングミックスの4P(Product、Price、Promotion、Place)でいえば、プロモーション領域の中の「広告」だけでなくSPやPRといったほかのコミュニケーション項目も統合して進めていこうという従来のIMCに対し、さらに、4Pのほかの領域――製品、価格、流通――にもコミュニケーション機能があるのだ、という拡張概念です。たとえば、あるお店で似たような商品、例えばワイングラスが2つ並んでいて一方の価格が5百円で、もう一方の価格が5千円だとしたら、消費者は5千円の方をより「いいもの」ととらえるでしょう。あるいは、お中元で同じ商品をもらうにしても、スーパーよりも百貨店からのほうがうれしいと感じるのではないでしょうか。つまり、価格にも流通の場である店にもコミュニケーション機能があるのです。だからコミュニケーション機能から4Pのすべてを統合しよう、という考え方です。

――さらに、ソーシャルメディアが急速に普及しました。IMCにどんな変化、影響をもたらしたのでしょうか。

ソーシャルメディアの登場によって、これまでは「情報の受け手」とされていた消費者が情報を発信するようになりました。一言でいえばクチコミです。これまで、ウェブの掲示板や個人ブログなどで専門家的に情報を発信しているパワーブロガーやインフルエンサーと呼ばれる人たちがいましたが、どちらかといえばインターネットユーザーの中でも少数の特別な存在でした。しかし、ツイッターやフェイスブックなど気軽に発言できるSNSが急速に普及したことで、一般消費者が発言する機会や頻度がぐんと増えた。ADKの調査では、ソーシャルメディアで情報を受信している人(15~69歳、関東)は平均で70%、さらに30%の人は発信もしているという結果が出ており、一般消費者の発言インパクトはもはや無視できない状況になっています。

当然のことながら、ソーシャルメディアの中で語られるクチコミには、ポジティブなものもあればネガティブなものもある。さらに見逃せないのが、ポジでもネガでもない書き込みです。

象徴的だったのが、ツイッター黎明(れいめい)期の2009年ごろに、ツイッター上で「ドロリッチ」(グリコ乳業)を飲んだ際に「ドロリッチなう」とつぶやくことが流行した現象です。そのうち、「『ドロリッチなう』とツイート(書き込み)したくて、ドロリッチを買いました」といった書き込みすらみられるようになりました。「ドロリッチなう」という投稿は、直接、ドロリッチを勧めているわけではありませんが、結果として「ドロリッチなう」に参加したい人、そのために買った人が増えました。このようなクチコミを「意図せざる推奨」と名付けました。

ソーシャルメディアが発展した今、企業は、特別なオピニオンリーダーだけでなく気軽に発言する可能性のあるすべての消費者を味方にしていく、という発想が大事なのです。企業・ブランドと消費者との「協働」「共創価値」を目指したコミュニケーションモデルを、当社では「R3コミュニケーション」として開発、提唱しています。

サポーターを作り「二者間関係」から「三角関係」へ

――「R3コミュニケーション」とは。

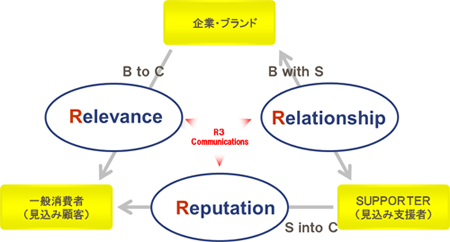

通常、企業と一般消費者の「二者間関係」で行われるコミュニケーションを、「三角関係」としてとらえようという考え方です。具体的には、一般消費者の中にいるブランドに好意的な見込み支援者を「サポーター」として切り出し、

(1)企業・ブランドと一般消費者の間で行われる認知や関心の向上を目的としたコミュニケーション=Relevance

(2)企業・ブランドとサポーターの関係構築を重視したコミュニケーション=Relationship、

(3)サポーターからほかの消費者に評判を伝える消費者同士のコミュニケーション=Reputationの、3つの「R」を軸に、三者間コミュニケーションの効果を考えるフレームです。早稲田大学の恩藏直人教授とADK R3プロジェクトの共著で書籍化もさせていただきました。

R3コミュニケーション

R3コミュニケーション

『R3コミュニケーション』

『R3コミュニケーション』恩藏直人+ADK R3プロジェクト著

――「R3コミュニケーション」に対応する具体的な事例があればご紹介ください。

PENTAX「K-r」は、120色の中から好きな色を選んで、オーダーできる一眼レフカメラです。一方で、「K-r」は、広告量でも店頭陳列でもブランドの認知(Relevance)の形成において競合ブランドに対して有利にあるとはいえませんでした。 そこで発売にあたっては、まずは、Relationship施策として、ウェブ上に購入前に自由に色の組み合わせを試せる「カラーシミュレーター」を開設しました。そこでは消費者が自分の好きなスポーツチームのカラーなど、いろいろ好きな色をシミュレーションできます。さらに、自分が選んだ色をツイッターでツイートすると、同じ色を選んだユーザー同士が交流できるウェブコミュニティーとして「カラーミーティング」を設けました。

カラーミーティングに参加した人のコメントは、必然的に、そのままツイッターで拡散されます。参加者たちが意図せず「K-r」のサポーターになり、「K-r」のカラーバリエーションの多さを広める(Reputation)という流れをつくったのです。

とはいえ、ツイッターだけで認知を拡大させるのは難しい。そこで、ある程度、参加者が集まっている段階でカラーシミュレーター自体へと誘導するテレビCM(Relevance)を行いました。整理するとRelationship→Reputation→Relevanceという順でのコミュニケーションデザインです。ある程度認知(Relevance)が高まると、Relationship→Reputationだけでコミュニケーションが自走し循環するようになります。

さらにこの事例ではもうひとつ付加価値を生みました。120色というカラーパターンの豊富さを量販店がおもしろがってくれ、通常売り場に1つか2つしか展示しないカメラを3つ、4つと置いてくれるなど、店頭でのフェースを拡大できたのです。店舗も重要なメディアで、その店舗が好意的にとらえてサポーターになってくれると、一般消費者はもちろん、ほかの流通やメディアにいい評判を波及させることができると、この事例で確認できました。

PENTAX「K-r」のR3コミュニケーション事例

――ソーシャルメディアがますます普及する中、IMCを進めようと考える企業が留意すべきポイントは。

消費者にとって企業とのあらゆる接点がメディアになっていること、そして、消費者自身が影響力のあるメディアになっていることは間違いありません。商品やブランドに対して好意的な「サポーター」を増やすことはもちろん、消費者が「おもしろい」「参加したい」と感じるようなコンテンツやキャンペーンなど、「意図せざる推奨」につながるようなコミュニケーションプランを考えることは非常に重要でしょう。

昨今、クチコミの対価として金銭などの授受が発生している、いわゆるペイ・パー・ポスト(クチコミ広告)なのに、あたかも自然なクチコミのように見せるウソ(ステルスマーケティング)が問題になっています。意図せざる推奨を含むReputationは、自発的なクチコミが大前提であり、だからこそ価値があります。ペイ・パー・ポスト(クチコミ広告)がダメとは言いませんが、新聞でいう記事広告と同様に、それがペイ・パー・ポスト(クチコミ広告)であることが、消費者にわかるように関係性を明示することが求められます。当然ながら純粋なクチコミ(Reputation)とは完全に分けて管理されなければなりません。 WOMマーケティング協議会でもガイドラインを設けているので、是非参考にしていただきたいと思います。

最後に組織の視点です。多くの企業では、商品設計はマーケティング担当やブランドマネジャー、広告は宣伝担当、店頭販促は営業の販促担当、さらには、広報、消費者センターなど、日本の企業は往々にして組織が縦割りになっています。実は、ドン・シュルツ教授のIMC論は、その後の著書で組織論にまで言及しています。ソーシャルメディアの影響力がますます増大するだろうこれからの時代、次世代のIMCを機能させるためには、我々広告会社も含めて、まず企業の組織自体が部署や機能を横断させて連携し、統合させていく必要があるのではと考えています。

アサツー ディ・ケイ 価値創造プランニング本部 クロスコミュニケーションラボ 局長

1989年旭通信社(現アサツー ディ・ケイ)入社。新聞局、メディアプランニング局を経て2002年『販促会議』(宣伝会議)編集長。2004年ADKクロスメディアプロモーション(XM)局発足に伴い復職。06年第2XM局長、09年第1XC局長を経て、2011年より現職。他に立教大学経営学部兼任講師、明治学院大学経済学部非常勤講師。日本広告学会会員/理事、WOMマーケティング協議会理事など。The AME Awards 2009 アジアパシフィック代表審査員。『トリプルメディアマーケティング』(横山隆治、インプレス)、『R3コミュニケーション 消費者との「協働」による新しいコミュニケーションの可能性』(恩藏直人+ADK R3プロジェクト、宣伝会議)にて執筆。