出版不況が続く中、四半世紀も前に刊行した本が110万部を超える売り上げを記録している。その本は『思考の整理学』。2006年に書店のPOPで話題となり、昨年「東大・京大で1番読まれた本」という帯をつけたことで、一気に火がついた。その著者で、かつて雑誌編集に携わったこともあるお茶の水女子大学名誉教授の外山滋比古氏に、今の出版業界が抱える問題、出版不況を打開するアイデアなどを聞いた。

「本離れ」「活字離れ」と嘆く前に

読者の真の姿をとらえる研究を

お茶の水女子大学名誉教授 外山滋比古氏

お茶の水女子大学名誉教授 外山滋比古氏

――出版界の現況をどう見ますか。

インターネットの普及などで、活字メディアは厳しい局面にあるといわれていますが、出版社が「売れる本」を作ることを重視するあまり、読者に受け入れられていないことも原因のひとつでは、と感じています。著者も同様で、自分が原稿を書くことに必死で、誰が読むかは二の次になっている。読者にとってみれば、本を読む状況はそれぞれですし、読み方は我流です。たとえば250ページのちょっと堅い内容の本があったとすると、その3分の1、あるいは50ページほどで、読むことに挫折している読者も多いのではないでしょうか。「本って大変だな」「自分には読む力がないのかも」という経験を2、3回すると、だんだん本との縁が切れていってしまう。逆に、最後まで読み切ることができると、読者は快感と達成感を味わい、著者や出版社にも興味が出て、また読もうという気持ちになるものなのです。

戦前から戦後にかけて、家の中にほとんど活字がなかった時代がありました。活字メディアといえば教科書ぐらい。一生、本を読まないで終わる人も少なくなかった。そんな時代に比べたら、活字があふれて、識字率の高くなった今の日本では、読者の絶対数は確実に増えているはずです。「本離れ」「活字離れ」といわれますが、実はそんなことは起こっていないと思います。

――そうした状況を打破するために、出版する側の送り手はどうしたらいいのでしょうか。

読者をひたすら研究することです。出版社は、文学について、また著者についてはたくさん分析し研究して情報も持っていますが、どんな読者がどこにいるかについての研究は、まだまだ足りないように感じます。

大正時代、嫁ぐ際に有利になると女の子を女学校に通わせる家が増え、その女学校卒の女性たちを読者としてとらえた婦人誌『主婦の友』が創刊されました。その後、短大卒の女性が増え、「婦人」という表現は当てはまらないと、『女性自身』といった女性週刊誌が出版されました。男性向けでは、当時の旧制高校を出た知識層を育てようと、西欧の教養を提供する「岩波文庫」が、そしてより一般向けには、講談社から『キング』などの雑誌や「講談社文庫」が刊行されました。こうしてかつての出版社の動向を振り返っても、以前の送り手は読者を探し、もしいなければ育ててきたと思うのです。最近は、漠然と「売れる本を出そう」と努力はしていても、本当の読者がどこにいるのか、いなければ育てよう、といった出版社としての気概が少し感じられない気がします。

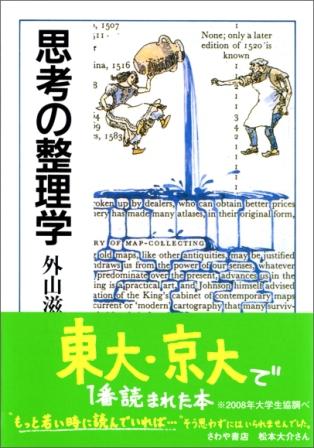

1986年に刊行された『思考の整理学』(ちくま文庫)。「東大・京大で1番読まれた本」の帯でさらに話題に。

1986年に刊行された『思考の整理学』(ちくま文庫)。「東大・京大で1番読まれた本」の帯でさらに話題に。

愛読者カードといった読者とのコミュニケーションの方法がありますが、多くの読者の真の姿をとらえる手法はまだ見つかっていません。今後の課題だと思いますが、送り手側が上から目線でも、読者に迎合するのでもなく、コミュニケーションの対等な存在としてとらえることが重要ではないでしょうか。

――23年前に刊行された『思考の整理学』が、今改めて注目され、ベストセラーになっています。

本は、初版から30年ほどたったとき、新しい読者が初版の読者よりも高い評価をすると、それは「古典」になる。私はそんな仮説を持っています。作品が古典として残るかどうかは、とにもかくにも読者の存在があって決まるものです。作品ができてから30年たったとき、新しい読者がそれを読んで共感できなければ消えるし、共感できて評価されれば残る。そういう意味では、『思考の整理学』は、あと数年、細々でも読者が手に取ってもらえれば、一種の古典の範疇(はんちゅう)に入るのかもしれません。

この本を今読んでいる大学生は、初版のときには生まれてもいなかったので、初版の読者とはまったく違うとらえ方で読んでいるのだと思います。それでも、新しい読者が新たな評価をしてくれたから、作品として生き続けている。それほど読者にはすごい力がある、ということだと思います。

ピンチの今はチャンスのとき

読者の「無党派層」をつかめ

――来年は「国民読書年」です。

読書について考えるにはとてもいい機会です。たとえば、図書館の有効利用を考えてみてはどうでしょうか? 私自身そうなのですが、たとえば新聞で新刊の広告を見たり、クチコミで「おもしろい」と聞いたりすると、その本がすぐ読みたくなって本屋に向かいます。ところが、在庫がなくて注文、ということになると、本が届いた2~3週間後には、読みたいという気持ちがなえてしまっている。待たされちゃダメなんですね。そういう意味では、図書館がニーズの高い本の蔵書を増やせれば、読みたい本をすぐに読むことができ、結果、読者教育につながると思うのです。

同じく「読みたい本を確実にすぐ読める」ようにするために、日本式の「ブッククラブ」ができるといいのでは、と考えます。ブッククラブとは、毎月一定の会費を払うと、オススメの本が決まった数だけ届く、といった会員制のサービスで、イギリスやドイツでは60万人を抱えるほどの大きなものもあります。戦後、日本にも一時期あったのですが、長くは続かなかった。ネックは選者の存在です。海外では、書評家が職業として成立し、社会的地位も確立されているのです。そうした書評家が責任を持ってブッククラブの選書にあたります。日本は書評だけでは食べていけないので、書評家が育ってこなかった。それが、ブッククラブの存続も危うくしたのです。

しかし、出版社が進んで書評家の地位を確立させようとすれば、日本的なクラブは可能です。選者のお眼鏡にかからない本を出さなければ競争には勝ち残れないので、出版社も力が入るでしょう。いい本を出せばブッククラブが買ってくれ、決まった数の売り上げも確保できるというメリットもあります。潜在的な読者の掘り起こしや、読者を育てることにもつながると思います。

――「読書」を考えるためにも、「読者」をとらえ直すことが必要、ということですね。

いつの時代もそうですが、景気がいいと人はその状況に甘んじて疑問も持たないのですが、不況のときはその状況を受け止め、打開するために、道徳的になったり勤勉になったり、努力しようとします。と考えれば、不況で活字メディアがピンチといわれている今は、むしろチャンス。これまで読書とは縁がなかったけれど、何かしら本を求めている潜在的な読者、いわば読者の「無党派層」を取り込めるかもしれません。いずれにしても、出版社はもっと読者研究をし、読者や著者の人生、さらには出版社の歴史をも変えるような本づくりに力を注いでほしいと期待しています。

(撮影協力/ホテルグランドパレス)

お茶の水女子大学 名誉教授

1923年、愛知県生まれ。英文学者。51年から63年まで、雑誌『英語青年』編集長を務める。「ものを考えること」を軽妙な筆致でつづったエッセー『思考の整理学』(ちくま文庫)が、発売から23年を経て、110万部を超えるベストセラーに。