ガソリンを一滴も使わず、排ガスを一切出さずに走行する電気自動車「日産リーフ」。2010年12月に世界初の量販型電気自動車として発売されたこの車は、今や世界の街角を約2万6千台(2012年2月現在)が走り回る“リアルカー”だ。発売から1年の2012年元日、日産自動車は多数のツイッターアイコン画像を並べた新聞広告を掲載した。その意図は何か。

元日の新聞広告に出ませんか? と広く呼びかける

工藤 然氏

工藤 然氏

電気自動車「リーフ」の周りを、ぐるぐると何重にも取り囲む多数のツイッターアイコン画像。その上には「電気自動車に賛同する人々の輪を、世界に広げたい。」の文字――。

「元日の広告というと、夢や未来が語られることが多いが、リーフは未来の車ではなく、すでに多くの人に受け入れられ、実際に街を走っている車であることを伝えたかった。また、リーフについては発売前からソーシャルメディアを使ったコミュニケーションを展開してきており、賛同してくれる人のネットワークが広がりつつあることも訴求したいと考えた」と、同社宣伝部制作課長の工藤然氏は、元日の新聞広告の狙いを説明する。

アイコンの画像は、前年に「元日の新聞広告に出ませんか?」と一般に呼びかけて投稿されたもの。広告掲載後は、画像を広告に使われた人たちがそのことをツイートし、それが拡散するなど、ネット上で話題を巻き起こした。

「従来は、マス広告を投下して興味を持ってもらい、ウェブへ誘導するというパターンがほとんどだったが、元日の広告についてはウェブが先行するという逆の流れをつくった」と工藤氏は話す。まず、メルマガやブログ、ツイッターなどを通じてウェブ上で広告紙面への参加を呼びかけ、広告への興味や関心が盛り上がったところで出稿。「ティザー的にソーシャルメディアを用いることで、マス広告の効き目を高めることができた」(工藤氏)

2012年1月1日付 朝刊

2012年1月1日付 朝刊

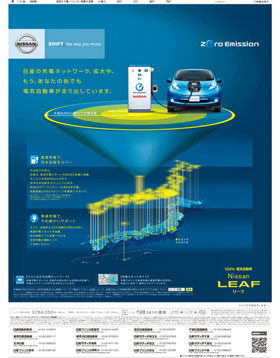

2011年9月13日付 朝刊

2011年9月13日付 朝刊

目指すはゼロエミッション社会の実現

ヘッドコピーにもある「賛同する人々の輪を広げていくこと」は、リーフのコミュニケーション全体を貫く基本的な姿勢だ。

髙橋秀之氏

髙橋秀之氏

「リーフの開発と普及を通して目指しているのは、CO2や排ガスをまったく出さないゼロエミッション社会の実現。だから、コミュニケーションにおいても、単にリーフの特徴を訴求するだけでなく、電気自動車がこれからの社会にどのような価値をもたらすかを伝え、意義を理解してもらい、賛同を促していく必要があった」と、同社宣伝部メディア課長の髙橋秀之氏は説明する。

リーフの価値は、クリーンな移動手段であることにとどまらない。一般家庭の約2日分の生活に必要な電力をまかなえるほど高い蓄電能力を持つため、停電のときには電源として活用できる。さらに、電力需要の少ない夜間に蓄電しておき、それを昼間使えば、ピークシフトに貢献することも可能だ。

このようなこれまでにない新しい価値を持つリーフをいかに訴求していくか。どんな媒体を使えば正しく理解してもらえるか。

そこで選択されたのが、複雑な内容を伝えるのに適した新聞広告でのコミュニケーションだ。

同社では、元日の広告に先立ち、昨年の8月(日本経済新聞)と9月(朝日新聞)に全15段の新聞広告を出稿。リーフが暮らしの電源として使えることや全国に充電網が広がっていることをていねいに訴求した。

「リーフのコミュニケーションは、これまでソーシャルメディアを多用してきたが、新しい社会をつくるためにここまでやろうとしているのだ、というメーカーとしての本気度を、販売店も含め広い層に伝えていくためには、マス媒体への出稿は欠かせなかった」と工藤氏は振り返る。

今後の展開についても、ソーシャルメディアとマスメディアを相互に補完する形で併用していくという。「マスだけでは言葉足らずになるところをソーシャルメディアで補う、新聞広告やテレビCMがどう受け止められているのかを、ソーシャルメディアを通して感じ取りながら次の広告展開につなげていく」(工藤氏)

髙橋氏は、「マス広告やソーシャルメディアでの展開、試乗会やワークショップの開催などが功を奏し、当初は一部の特別な人のものだととらえられていたリーフが、今やかなり身近な存在になってきている」と指摘する。

この変化を受けて、広告の訴求内容も変わってきた。「現在力を入れているのは、オーナーの声を紹介していくこと。坂本龍一さんや伊達公子さんら、シンボリックなオーナーが登場し、リーフの乗り心地や環境に対して思うことなどを語るテレビCMも展開中だ。リーフが現実的な車選びの選択肢に入ってきていることや、賛同の輪の広がりを伝えていきたい」(髙橋氏)