仕事と子育てに奮闘する働くパパママを応援したい

オリックスグループ 広報部長 堀井 淳氏(中央)広報部 宣伝チーム長 中村 馨氏(向かって左) 宣伝チーム 高橋あすみ氏(右)

オリックスグループ 広報部長 堀井 淳氏(中央)広報部 宣伝チーム長 中村 馨氏(向かって左) 宣伝チーム 高橋あすみ氏(右)

オリックスグループが2004年から2016年まで開催してきた「オリックスマネー川柳」は、数ある公募川柳のなかでも根強いファンが多かった。12年間にわたる応募総数は、115万作品以上にのぼるという。

「当社はBtoBビジネスを事業の核としてきたため、一般消費者との接点は多くありませんでした。そこで創業40周年を機に、私どものことを身近に感じていただきたいとの思いで始めたのが『マネー川柳』です。テーマを『マネー』にしたのは、当時は金融を中心とした事業を展開していたからですが、今では施設運営関連や環境エネルギーなど、金融以外の領域にも事業を拡大しています。そこで新しくテーマを変えた川柳企画を始めよう、ということで生まれたのが『オリックス 働くパパママ川柳』です」とオリックス グループ広報部長の堀井 淳氏は語る。

社会のニーズに対応して事業領域を拡大してきたオリックスグループにとって最大の資産は人材。そこで同社では、多様な人材を受け入れるとともに、社員それぞれの能力を最大限に生かせる環境づくりに取り組んできた。男性社員の育児参加機会の拡充につながる「育児特別休暇制度」の導入や、配偶者が自社の社員であるかを問わず夫婦で参加できる「夫婦で考えるキャリアセミナー」の実施など、仕事と家庭の両立を支援する制度や施策は充実している。

「当社はすべての人が多様な働き方ができ、生き生きと活躍できる環境を目指しています。そのためにも、職場や家族などの理解と協力を得ながら、仕事と子育てを両立しているパパやママを応援したい。この企画には、そんな思いも込めました」

「マネー川柳」は2016年までの12年間、オリックスグループが独自に運営してきたが、「働くパパママ川柳」は、朝日新聞社が後援として参加。広告制作からPR、企画運営までをワンストップで担当した。

2018年2月10日付 朝刊1.0MB

2018年2月10日付 朝刊1.0MB

「働き方改革や労働問題などにとくに力を入れて取材・報道している朝日新聞社と組むことで、ムーブメントとして社会に広げたいとの思いもありました」

昨年、実施された第1回には、「マネー川柳」の応募者層より若い30〜40代を中心に49,623作品の応募があった。今年はさらに幅広い層が楽しめる企画となるように、「子ども目線賞」も創設。その結果、子育て世代だけでなく、子供を含むさらに幅広い世代から昨年を上回る50,074作品の応募があった。

発想の転換で気持ちを前向きに

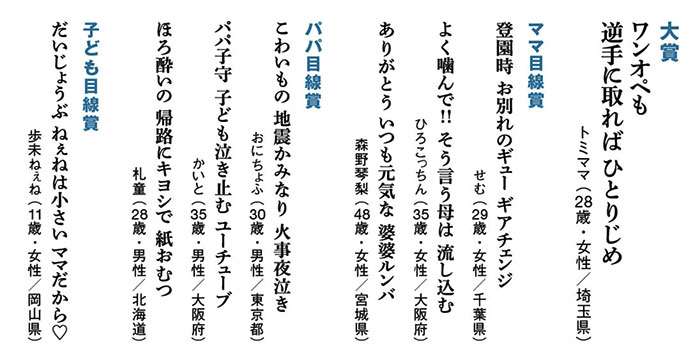

審査員は今年も昨年同様、川柳公論社主宰の尾藤川柳氏、日本チャイルドボディケア協会代表の蛯原英里氏、元『AERA』編集長の浜田敬子氏の3人。審査員とオリックスのそれぞれが良いと思う句を選び、議論を重ねて決定した。栄えある大賞には、28歳女性による「ワンオペも 逆手に取れば ひとりじめ」が選ばれた。

第2回 オリックス 働くパパママ川柳 入選作品〈一部〉

第2回 オリックス 働くパパママ川柳 入選作品〈一部〉

「今回も、世相を上手く取り入れながらも共感できる作品が多く集まりました。尾藤先生からも『全体的に質が高く、上手な句が多い』とコメントをいただきました。そのなかで大賞は全員一致で決まりました。『ワンオペ』という今の時代を映し出すキーワードを盛り込みながら、音の流れもきれいな句です。何より、本来は大変なワンオペを『ひとりじめ』とポジティブに転換する発想。それによって気持ちを前向きにさせてくれるところを評価しました」 (堀井氏)

その他にも「よく噛んで!! そう言う母は 流し込む」「ほろ酔いの 帰路にキヨシで 紙おむつ」「リアル家事 インスタ映えに 程遠い」など……。入選作品には、誰もが『それってあるよね!』と思わずうなずきたくなる力作がそろった。

また入選作品は、4月にプレスリリースや朝日新聞の広告特集、特設サイトなどで発表された。昨年同様、応募作品をもとにムービーも制作する。

朝日新聞デジタル 特設サイト

朝日新聞デジタル 特設サイト

「この企画は入選作品を多くの方に知っていただき、共感していただくことが重要です。そのためにも朝日新聞社に協力してもらい、新聞紙面とともに拡散力のあるネットも積極的に活用しています。この企画が今後、『マネー川柳』のように、末永くみなさんに愛されるものになっていけばと思います」とグループ広報部宣伝チーム長の中村 馨氏。

もともと川柳は、つらい現実をユーモアで笑い飛ばそうという、庶民が生んだ知恵だった。きれいごとや建前ではなく、不満や不安も含めた本音がさらけ出されているからこそ、多くの人々の共感を得て、庶民に愛され続けてきた。それはまさに、企業からの一方的なメッセージではなく、消費者の不満、不安に寄り添い、それらをすくいあげる共感のコミュニケーションそのものでもある。

「私たちが今、企業コミュニケーションにおいて一番気をつけなくてはならないと思っているのが、自分たちの言いたいこと、PRしたいことばかりに力点を置きすぎないことです。とくに最近は、企業側からの一方的なメッセージには、消費者は聞く耳をもってくれなくなっています。それでは共感も得られません。消費者の目線に立ち、どのようなものなら受け入れてもらえるのか、企業として常に考えていかなくてはならないと思っています」(中村氏)

2018年1月22日付 朝刊

2018年1月22日付 朝刊 2018年2月4日付 朝刊

2018年2月4日付 朝刊