真実が見えにくい時代に 嘘について考えてもらう

毎年、大きな話題を呼ぶ宝島社の新年の広告。2019年1月7日に朝日新聞に掲載されたのは、全30段全面に湾岸戦争本格化のきっかけとなった油まみれの水鳥の写真を載せ、「嘘つきは、戦争の始まり。」のコピーを配したインパクトあるものだった。

2019年1月7日付 朝刊 1.1MB

「当社は商品では伝えきれない、企業として社会に伝えたいメッセージを新聞で発信しています。今年のテーマは『嘘』です。連日、隠蔽(いんぺい)や改ざんなどの言葉がメディアを賑(にぎ)わせ、それを伝える記事にもフェイクニュースが交じり、真実が見えにくい今という時代に、嘘についてあらためて考え、立ち向かってほしい。そんな思いを込めました」と宝島社の取締役 雑誌局局長兼広報・宣伝・マーケティング担当、関川 誠氏は語る。

関川 誠氏

関川 誠氏

この新聞広告は例年のように大きな反響を呼び、とりわけSNSで広く拡散された。会社に直接届いた手紙やメール、電話でも、圧倒的に肯定的な反応が多かったという。

「今回の『嘘つきは、戦争の始まり』は、ツイッターで1万6千件以上の投稿がありました。SNS時代になって、新聞広告が以前より読者以外の幅広い層に届くようになりました。それだけに反響もますます大きくなっています。私どもは企業広告をきっかけに社会に議論が広がることを期待しているので、企業広告に対しては賛否両論あって良いと考えています。もともと、企業広告を見た方たちが、意見交換するなど、コミュニケーションするきっかけにしてほしいという意図があります」

同社の広告は、蓮見清一社長の強いリーダーシップのもと制作されている。毎年のテーマもたいていは蓮見社長が決める。蓮見氏自らクリエーティブディレクターやコピーライターらと議論を重ね、表現やコピーを練り上げることもあるとい。

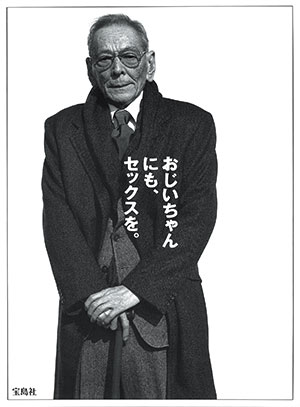

宝島社が初めて新聞に企業広告を出したのは、平成10(1998)年。詩人の田村隆一さんを起用した「おじいちゃんにも、セックスを。」である。コピーライターの前田知巳氏らが手がけたこの衝撃的な作品は、平成の広告史に残る名作といえるだろう。

1998年1月3日付 朝刊 264KB

「あの企業広告は蓮見が前田さんの才能に惚れ込んで、自由につくらせたい、と思って生まれたものです。蓮見は元々編集者なので、クリエーターを育てることが好きなんですね。あえて難題を投げかけ、それに対して彼らがどう応えるかを、楽しみにしているところがあります」

その時代の空気をとらえ、人々が何となく心の奥底で思っていることをテーマに設定するセンスは、長年の雑誌づくりによって培われたものなのだろう。

美輪明宏さんを起用した平成15(2003)年の「生年月日を捨てましょう」、平成18(2006)年の「団塊は、資源です。」などは、その時代だけでなく、これから社会が向かう方向を的確に示唆していた。

「団塊の企画は、今のように60歳以降も働くことが当たり前になる以前に出したもので、当時は大きなインパクトがありました。時代の変化に自信を失いつつあった団塊の世代にエールを送る企画で、勇気づけられたという声をたくさんいただきました」

2006年5月16日付 朝刊 928KB

ビジュアルにこだわり 新聞ならではの表現を

樹木希林さんを起用した、平成28(2016)年の「死ぬときぐらい好きにさせてよ」、平成30(2018)年の「あとは、じぶんで考えてよ。」。これらは超高齢社会を迎え、医療や介護が最大の課題となる日本社会をふまえたうえで、新しい時代へ向けた深いメッセージにもなっている。

とりわけ英国の画家ジョン・エヴァレット・ミレイの「オフィーリア」をモチーフにしたビジュアルは、大反響を呼んだ。

「あの写真はCGではありません。巨大なスタジオに川をつくり、作品に似た花を集めて飾り、希林さんに入っていただいて、一発撮りをしました。あの写真をポスターにしたい、といった要望もよくいただきます」

2016年1月5日付 朝刊 1.2MB

この作品が典型だが、宝島社の新聞広告には、ビジュアルへの強いこだわりがある。それはコンテンツメーカーの同社にとって、広告は雑誌や書籍と同じ作品であり、表現である、との考えがあるからだ。

「出版社として、新聞という活字メディアには強い思い入れを持っています。せっかく新聞広告を出すなら、新聞でしかできないことをやりたい。希林さんの企画も今回の嘘の企画も、30段という大きな紙面をめくったときのインパクトを何より大切にした、新聞だからこそ実現した企画だと思います」

平成はネットやSNSが発達し、活字メディアの勢いが衰えていった時代でもある。出版不況が叫ばれ、休刊した雑誌も少なくない。そのようななか、宝島社は次々と新雑誌を創刊し、業績も好調だ。その要因としては、付録やマーケティングを重視した戦略が指摘されている。

「平成の30年は、悩み抜きながら試行錯誤をしてきた、というのが正直なところです。平成の初期に雑誌で我々が開拓したことが、今ではネットやスマホに完全に移行しています。その先をどうつくり出すかが、私どもにとっての最大の課題。ただ企業広告を通して当社のファン、宝島社が出している雑誌や出版物なら手にとってみたい、と思ってくれる層を構築できたことは、我々にとって大きな力になっています」

宝島社の新年の広告は社員も毎年楽しみにしており、大きな励みになっている。その家族や取次、書店にもファンが多いという。

「『今年もやってくれましたね』という声をよくいただきます。ただ年々、ハードルが高くなっているので、クリエーターは大変だと思いますが」(笑)