JR東日本「行くぜ。東北。」、サントリーホールディングスのオランジーナ「ムッシュはつらいよ」など、話題のキャンペーンを手がけ、昨年は、俳優のロバート・デ・ニーロと松田龍平を起用したdビデオ(エイベックス・エンタテインメント)の「映画は、本当のことを言う嘘だ。」キャンペーンで2013年度TCC賞グランプリを受賞した髙崎卓馬氏に、広告クリエーティブの潮流を聞いた。

「いいね!」の数に一喜一憂せず「本田のゴール」に匹敵するクリエーティブを

髙崎卓馬氏

髙崎卓馬氏

──広告クリエーティブの流れについて、昨年印象に残った事象は。

ここ数年、ソーシャルメディアのパワーに振り回されて自分を見失っていたように見えたクリエーティブ表現が、少し落ち着いてきたという印象があります。ソーシャルメディアの普及は無視できるものではありません。けれど「いいね!」の数を稼ぐことが成果ではない。そのことにようやく全体が気が付きはじめたというか。共感の深度こそ問われるべきもので、それは「いいね!」の数では測れません。例えば、赤ちゃんや動物の映像をかわいいと思って「いいね!」する評価軸と、心の深いところでの体験をさせられた映像に対しての「いいね!」は意味がまったく違うと僕は思っています。

広告の場合、本来的に不要なものだからこそ、本当にいいねと思われるにはどうあるべきか。表面的で一元的な関係のコミュニケーションではない作用を考えて作るべきだという気がします。僕たちは評価の基準を細分化させてどこか自己防衛している。ここでは評価されないけれど、ここでは数字がある。そう思い込んで前に進もうとする。そういう性質があります。

──そうはいっても、広告キャンペーンにおいてソーシャルメディアはますます重視されています。この位置づけをどう捉え、制作に臨んでいますか。

マスメディアは今も多くの人に親しまれ、視聴率40%を記録するドラマも生まれています。一方で、その現象にまるで無関係に生きている人も作っている。ひと昔前なら高視聴率のドラマは日本中みんなが話題にしましたが、今はそうなりません。テレビだけでなく、新聞、雑誌、イベントなどでも同じように「関心ある人と無関心の人」の二極化が激しく起きていて、その隔たりがメディア間の壁をより高くし、共通の話題を作りにくくしています。メディアを横断させただけでその共通の話題を作れた時代はたぶん10年くらい前に終わっている気がします。僕は、メディアの壁を飛び越える一番の道具は言葉だと思っています。その言葉に力を与えたものがソーシャルメディアだと思います。それはすべての人をメディアにしてしまった。これは本当にものすごいことです。僕たちが作るべきものは、「『人が人に伝える何か』を作ること」になったと言ってもいいと思います。例えば、本田のゴールは実にいろんな形でいろんなメディアで語られて、あっという間に皆の話題になります。理想はやっぱりそこにあります。

──「本田のゴール」に匹敵するようなクリエーティブについて、どういうイメージを持っていますか。

新しいメディアや情報ツールが出てくれば、人々は面白がって反応するし、そのトレンドを無視することはできません。カンヌライオンズがいい例で、3年前に見たときは、アプリのアイデアやソーシャルなんとか、みたいなものが注目される一方、ずっと花形だった映像分野がなんとなく脇に置かれ、さみしい思いをしました。ところが昨年は、原点回帰というか、気がつけば映像に光が当たり、ウェブやモバイルの分野でも映像に力のあるものが評価されていました。名作といわれる小説や映画が普遍的に愛されるように、結局、人の心を打つのは、うそのない、純度の高い映像なんだと思います。自分としては、「ソーシャル熱」や「アプリ熱」の耐性をつけた上でそれを追求しているような気がします。

情報の制限やイレギュラーな状況が拡散を生む

──拡散していくクリエーティブについて、良い例はありますか。

昨年、フジテレビのプロモーションを手掛けたのですが、空いている広告枠を使って、番組表にない、いつ放送されるかもわからない15秒ドラマを4週にわたり放送しました。同社の広報には、ドラマの情報を一切出さないようにとお願いしました。その結果、その放送を見た人がソーシャル上で話題をやり取りしてくれました。検索しても情報が出てこないので、「あの短いドラマは、いったい何なんだ?」と騒いでくれたのです。

このキャンペーンを通じて感じたことは、十分な情報が提供されないとソーシャルがにぎわうということです。これまでは、例えば新商品キャンペーンなら、発売前にPRを徹底し、発売日にはあらゆるメディアで商品情報を流し、場合によってはCMのメーキング映像までウェブサイトに載せました。昨今、こうした手法は必ずしも爆発的な広がりにつながりません。

情報提供を制限するということでは、2011年の九州新幹線全線開業を記念するキャンペーンは、3月11日の震災の影響でテレビCMのオンエアはわずか3日で終了しましたが、ユーチューブで評判が広がりました。もともと映像に力がありましたが、「オンエアされなかった」という事実そのものが、偶発的であったにせよ、シェアしたいという衝動を突き動かしたのだと思います。

ネットに親しんでいる今の人は、検索しても情報が取れないイレギュラーな状況があると、ソーシャル上で情報を埋めてくれる人を探そうとします。こうしたことは、コミュニケーション設計の今後のあり方を示しているように思います。

──ご自身のクリエーティブにおいて、心掛けていることは。

そもそも広告というのは、見知らぬ家の居間に上がりこみ、「ちょっとお話しさせてください」と言うようなものだと思うんです。そのとき、「出て行け」と邪険にされず、「あんたと話してたら元気になった。また来てね」と言ってもらえたら最高で、自分が作る広告もそうありたいと思います。例えば、dビデオのキャンペーンは、ロバート・デ・ニーロをテレビCMで見られること自体が気持ちの“チア・アップ”になり、拡散力になると考えて企画しました。

以前であれば、数ある広告の中で自分の表現をどう目立たせるかということを重視していました。でも震災以降は、世の中のためになる広告でなければ意味がないんだと、考え方が変わりました。震災直後、テレビCMはことごとくACジャパンの広告に差し替えられ、広告制作現場はすべての作業が停止しました。あの時、社会のインフラとして必要とされたい、人や社会を元気にする広告こそ必要なのだと強く思いました。

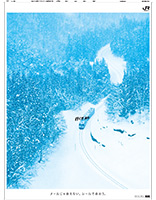

JR東日本の「行くぜ、東北。」キャンペーンも、そうした思いで作りました。震災の痛手から立ち直ろうとしている東北への旅を促すことが最大の支援。その火を灯し続けることが「行くぜ、東北。」キャンペーンの使命です。今後も必要とされるキャンペーンであり続けるため、観光地のアピールなどに尽力したいと思っています。

JR東日本 「行くぜ東北」シリーズ

2011年12月4日付 朝刊 全15段

2011年12月4日付 朝刊 全15段

2013年12月31日付 朝刊 全15段

2013年12月31日付 朝刊 全15段

──新聞広告のクリエーティブの新しい可能性についてはどのように考えますか。

新聞広告も、「あの新聞広告見た?」と拡散してくれる人をどれだけ増やせるかがカギだと思います。昨年、朝日新聞デジタルのキャンペーンを手がけたときには、新聞社の最大の資産は記者だと実感しました。他のメディアにはない視点や取材力があれば、紙でもデジタルでも新聞の価値は決して揺るがないだろうなと。広告も、朝日新聞独自の切り口が必要だと思います。

僕は、雑誌の広告企画にも関わっていますが、ページの流れや表紙のあり方なんかを編集長にうかがったりしながら、そのなかでの広告のあり方を考えたりする機会もありました。そうするとやっぱり中身は充実する。だから完成したものは読み物として面白いので、編集部はうれしい。クライアントは充実したコンテンツを営業ツールに使えてうれしい。読者はためになる記事が読めてうれしい。新聞広告も似たことができるといいと思います。

クリエーターとしては、新聞社と一緒にメディアプランを考える機会が増えるといいなと思います。実は、父親が新聞記者でしたので、新聞は個人的に思い入れのあるメディアなんです。新聞広告の可能性はずっと感じています。2007年だったと思いますが、小林繁氏と江川卓氏の対談を載せた黄桜の新聞広告を見たときは、「これぞ新聞広告の未来の形だ」と衝撃を受けました。ドラフト会議前日に起きた“空白の一日”の騒動後、30年近くを経て始めて言葉を交わしたという因縁のふたりの対談はとてもセンセーショナルで、視覚的にもコンテンツ的にも力がありました。「場」としての強さを意識してもっと利用していくと新しい面白さが発見できるのではないでしょうか。僕もそこで何かできたらいいなと思っています。

朝日新聞デジタルのシリーズ広告より

2013年5月29日付 朝刊 全15段

2013年5月29日付 朝刊 全15段

2013年8月30日付 朝刊 全15段

2013年8月30日付 朝刊 全15段

電通 クリエーティブディレクター/CMプランナー

1969年福岡生まれ。早稲田大学法学部卒業後、電通入社。 電通CDC(コミュニケーション・デザイン・センター)所属。エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター/CMプランナー。最近の主な仕事に、オリンピック・パラリンピック東京招致、so-net・NURO、ドコモdビデオ、インテル、サントリー・オランジーナ、オールフリー、白州、JRA、ANA、JR東日本、東芝、明治、集英社ナツイチなど。国内外受賞多数。映画ホノカアボーイの脚本・プロデュースも担当。 著書に『はるかかけら』『表現の技術』など。