資生堂宣伝部で、時代を彩るキャンペーンやクリエーティブを中村誠さんとともに手掛けた、アートディレクターでグラフィックデザイナーの天野幾雄氏。間近で辣腕(らつわん)ぶりを見続けてきた天野氏に、思い出やその功績を語ってもらった。

日本デザインが花開いた60年代 夏のキャンペーンポスターは社会現象に

天野幾雄氏

天野幾雄氏

――中村さんとの出会いを聞かせてください。

私は東京藝術大学で金属工芸の鋳金を学び、大学院に進みました。しかし、そのころからグラフィックデザインにも興味を持ち始め、結局、大学院を中退して憧れの資生堂を受験しました。1965年のことです。そのときの面接官の一人が中村誠さんでした。

面接での最後の質問で「君は野球が好きか?」と聞かれました。「はい」と答えると、「どこのファンなの?」。「巨人です」と正直に答えて面接は終わったのですが、後で、中村さんが大の阪神ファンと聞いて、大いに焦りましたね(笑)。

翌年、資生堂に入社したとき、中村さんは宣伝部の課長として手腕を振るっていました。僕は店舗のデザインなどを手掛けるチームに配属され、中村さんの直属の部下ではなかったのですが、入社して数カ月したころ、「うちに来い」と声をかけられました。資生堂では、新入社員は必ず「資生堂書体」と呼ばれる書体をひたすら手書きで練習し習得する伝統があります。私は高校時代から油絵の先生の指導を受けて、デッサンの基礎をたたき込まれており、私が書いた資生堂書体を見て「グラフィックのセンスがある」と評価してもらったようです。それからは直属の上司と部下、そしてアートディレクターとグラフィックデザイナーとして、多くの仕事でご一緒させていただきました。

――中村さんの下で仕事に取り組まれた60年代から70年代にかけて、資生堂の宣伝部はどんな雰囲気だったのでしょうか。

60年に東京で開催された「世界デザイン会議」を機に、64年の東京オリンピック、70年の大阪万博と、日本のデザイン文化は一気に開花しました。そうした時代のうねりの真っただ中にあって、宣伝部は中村さんをはじめ才能あふれる人材がそろっていて、とにかく活気と熱気にあふれていました。

さらに、資生堂のクリエーティブも変革のときを迎えていました。それまでは、山名文夫先生に代表されるイラストレーションを使用した広告表現が中心でしたが、写真や印刷の技術革新が加速度的に進んで、広告の世界が新しい時代を迎えました。その先頭を走っていたのが、写真への造詣(ぞうけい)が深かった中村誠さんです。資生堂では、65年の夏のキャンペーンごろから本格的に写真が起用されました。写真でリアリティーが追及できるようになったことで、口紅やネイルエナメル、アイシャドウ、ファンデーションといったメーキャップ商品に注目が集まるようにもなりました。それまでは基礎化粧品が中心でしたが、カラー写真を使用した広告がメーキャップ商品という新しい市場を開拓しました。そういう瞬間も、中村さんと一緒に働いていたあの時代に経験することができたのです。

天野氏が示しているのは64年のポスター

天野氏が示しているのは64年のポスター「メイクアップトウキョウ」

――当時、印象に残っているエピソードはありますか。

私が入社した66年、中村さんがアートディレクターを務めた夏のキャンペーンポスターが大きな話題になりました。前田美波里さんをモデルに起用したポスターです。あれはちょっとした「事件」でした。というのも、ポスターが街でどんどん盗まれてしまったのです。宣伝のターゲットである女性だけでなく、その商品を必要としない人をも強く引き付ける力があった。もはや企業の広告を超えた社会現象だったと言えます。

日焼けした褐色の肌、まぶしい白い水着姿、そして見る者を射抜くような美波里さんの強い目線――。それまでの化粧品の広告の常識を覆すような大胆なアートディレクションは、センセーショナルでしたし、一方で「女性の社会進出」という時代の空気感を見事にとらえていた。そうした中村さんの仕事をすぐ近くで見られたのは、新人の僕には衝撃的でした。

「経営者」と「作家」二つの顔で会社とデザイン界をリードした

――中村さんの仕事への向き合い方を、どう見ていましたか。

中村さんには「ふたつの顔」がありました。

一つは、初の宣伝部担当の役員に就任したことからもわかるように、非常に有能な「経営者」でした。会社、商品、広告、それぞれの目的と目指すべきゴールを的確に見据え、類いまれなるリーダーシップを発揮しました。毎シーズン展開されるキャンペーンは、時代を切り取り、ときには時代を先取りしながら、「このリップを使ってみたい」というように消費者の関心を引き、購買行動につなげなければならない。どんなグラフィックデザインやコピーワークが消費者の心を動かすのか、それを迷うことなく直感的に決断でき、さらに経営トップを納得させるカリスマ的な力強さがありましたね。普段は非常に温厚で腰の低い人だっただけに、会議でのエネルギッシュな姿は印象的でした。

もう一つは「作家」としての顔です。中村さんは作家としての自分の矢を、資生堂のブランド広告に放ちました。代表的な作品が、モデルの山口小夜子さんを起用した一連の広告です。一過性のプロモーションではなく、継続的に取り組むことでブランドのファンを増やす広告、ある意味、本当の意味でのアドバタイジングと言えます。その中で、中村さんは一人のグラフィックデザイナーとして、自らの「芸術性」を表現したのです。

企業において、プロモーション広告とブランド広告は、縦糸と横糸のように織りなされるべきだと考えます。中村さんは、資生堂の社員という立場で、その両方を見事なまでのクオリティーで成し遂げました。今日に続く資生堂の企業文化を作った偉大な方です。

――一緒に取り組んだ仕事で印象的なものは。

私が初めてADC賞を受賞した歯磨き「エコー」の雑誌広告(70年)、香水の「モア」(71年)、「ベネフィーク」(74年)、「クインテス マイルドナイトクリーム」(75年)などのブランド広告は、まさに中村さんとタッグを組んで取り組んだ仕事です。私がもう少し責任のある立場になってからですと、宝塚の緞帳(どんちょう)のデザイン(77年、83年)が思い出深い仕事ですね。

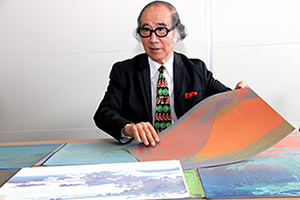

『江戸小紋と北斎 富獄三十六景』について語る天野氏

『江戸小紋と北斎 富獄三十六景』について語る天野氏

広告ではないのですが、非常に印象に残っているのが、中村さんのグラフィックトライアル作品「江戸小紋と北斎」です。版画は「絵師、彫師、刷師」の手を経て作品が生まれます。中村さんは、現代の「彫師(ほりし)」である印刷会社の製版技術者を「プリンティングディレクター」と命名し、ともに印刷、製版の可能性を探ることに取り組みました。その原画に選んだのが、浮世絵の傑作、葛飾北斎の「富嶽三十六景」です。具体的には、様々な色の用紙を用い、そこにオペークインク(不透明インク)で印刷するのですが、スクリーンに江戸小紋を用いています。通常アミ点になる部分が江戸小紋のスクリーンになるのです。北斎が描いた原画はそのままに、印刷された作品は新たな芸術性を発揮しました。

この取り組みに挑んだのは1972年、今から41年前のことです。デザイン、製版、印刷における革新的なトライアルですし、そのアイデアと挑戦を支えたのは、中村さんの「作家精神」にほかならなかったと思っています。

――最後に、改めて中村さんが広告業界に残された功績について聞かせてください。

経営陣の一人として「売れるための広告」を手掛けながら、作家としてデザインや印刷技術への探求心も持ち続けた。そして、「会社員であろうとも、クリエーターは発表しなければダメ」という信念があり、組織を超えて様々な才能と交流しながら、中村さんは発信し続けました。ひと言では語れませんが、その大きな背中を見せ続けてくださったことで、資生堂をはじめ、多くの若い才能が育ったことは間違いありません。

私も、最初に出会ってから半世紀近く中村さんの背中を追い続けてきたように思います。今、広告業界で中村さんが務めてこられたいくつかの要職を引き継がせていただいていますが、しっかりとご遺志を受け継ぎ、恩返ししていきたいと考えています。

グラフィックデザイナー

1940年大阪府生まれ。65年東京藝術大学美術学部卒。66年資生堂宣伝部入社。役員待遇宣伝制作室長、宣伝部顧問を歴任。「ベネフィーク」「インウイ」「エリクシール」などのアートディレクションおよびデザインを手掛ける。「インウイ」は77年の発売以来20年にわたりアートディレクション、デザインを担当。東京アートディレクターズクラブ(ADC)会員。日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)会員。東京タイプディレクターズクラブ(TDC)会員。ADC賞、カンヌ広告映画祭金賞、日本雑誌広告賞金賞、ニューヨークADC銀賞など受賞多数。