インターネットが登場してから既存マスメディアにおよぼした影響やの関係の変化や、メディアビジネスがどう変わっていくか、ヘイ・グループのプリンシパルで、ビジネススクールでも教える山口周氏に話を聞いた。

4マスが長年守ってきたすみ分けを侵食したインターネット

――インターネットの登場・普及で、メディアのビジネスはどう変化しましたか。

山口 周氏

山口 周氏

情報サービス産業には、お客さまが2人います。新聞ならば、1人は購読者、もう1人は広告主です。ほかのメディアとは、広告主の予算を取り合う競争と、購読者のアテンション(注目)を取り合う競争を繰り広げていることになります。

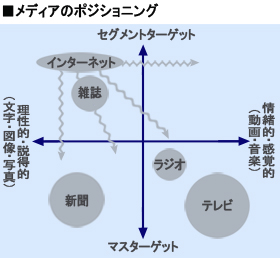

右下の図は、従来の4マスメディアをポジショニングしたマップです。縦軸は、コミュニケーションできる消費者の質を表しています。下に行くほどマス的に十把一絡げの人たちへの、上に行くほどターゲティングされた層へのコミュニケーションに向いている、ということになります。一方横軸は、右に行くほど情緒的・感覚的な表現が得意で、左に行くほど理性的・説得的な表現が得意、ということです。情緒的・感覚的なコミュニケーションには音楽や動画が、理性的・説得的なコミュニケーションには文字や図が適しています。

メディアのポジショニング

メディアのポジショニング

4マスメディアを当てはめてみると、テレビはマスリーチができて情緒的表現が効果的なメディアで、新聞は、マスに対して機能やメリットなど具体的な情報を、文字にしてしっかりと理解してもらうのが得意。同様に雑誌も文字や図、写真などで理性的な情報伝達が得意ですが、読者層がターゲティングされている、という点で新聞とは異なります。ラジオは、情緒的でありつつターゲットとしてはどちらともなり得るポジショニングになるでしょう。

――その競争に新しくインターネットが加わりました。

1990年代前半ぐらいまでは、こうしたすみ分けがされていましたが、インターネットが登場しました。当初は、ごく限られた人にしか到達できず、さらに、文字と原始的な画像ぐらいしか表現できなかった。ところが、今では多くの人たちが見るようになり、かつ動画や音楽といった情緒的な表現も可能になった。こうして、インターネットはどんどんすべての象限に広がっていき、各ポジションにいたメディアに投下されていた広告予算が食われていったのです。

たとえば、シャネルの「№5」という香水は、長い間、雑誌広告と屋外広告しか使いませんでした。高級品で限られた人しか買えないので、ターゲティングメディアである雑誌を使わざるをえなかった。しかし、そもそもは非常に情緒的な商品で、本来ならば映像となじみがいいはず。実際、ネット環境が進化した今、シャネルはユーチューブを使い、映画作品のような広告を展開しています。これは非常に理にかなっており、当然の流れと言えるでしょう。

――アテンションを取り合う競争はどうなりましたか。

国内人口というパイは決まっていて、それぞれの人が持っている時間も24時間と有限です。そのうち睡眠、仕事や家事などを差し引いて残った余暇の平均4~5時間が、いわばメディア接触時間になります。既存メディアにとって椅子取りゲームのプレーヤーは少なければ少ないほどよかったのですが、そこにインターネットが登場した。ユーザーにとって「タダで面白いコンテンツを提供してくれる」「蓄積された過去の膨大なコンテンツの、好きな部分を好きな時間に好きなだけ見ることができる」ために、インターネットが少ない余暇の時間を大幅に取り始めたのです。情報の量が爆発的に増えて、情報の価値がインフレを起こした。これは間違いない現象だと思います。

――情報の価値の変化にメディアはどう対応すべきでしょうか。

経営で使うフレームワークに「雲、雨、傘」という表現があります。雲が出てきたという「事実」から、雨が降るかもという「示唆」を得て、傘を持って出かけるという「行動」をとる、という、一連の情報処理の流れを表現したものです。実は、米国の大統領が朝起きて最初に読むという米中央情報局(CIA)によるリポートは、世界中の国や企業の動きという「事実」を組み合わせ、そこから予想される「示唆」までがまとめられています。

たとえば、ある国の鉄の価格が高騰している、別の国のある企業には戦車で使うクローラーが大量発注されているという二つの事実から、どこかで戦争が起きるかもしれないという示唆を読みとる、といった具合です。新聞をはじめとした情報サービスも、この「示唆」の部分までを提供できれば、ユーザーにとっての付加価値は非常に高まるのでは、と考えます。

――ほかにどんな付加価値が考えられますか。

もうひとつ、 ユーザーにとって高い付加価値となるのが「時間」だと思います。これが便利、これがお得といった直接的なベネフィットではなく、「時間が短縮できる」というサービスが、高い値段で売れるのではないでしょうか。具体的には、自分にとって知りたい情報、知っておいたほうがいい情報を、あらかじめまとめて提供してくれる、いわば情報エージェントサービスです。そうしたサービスが生活動線に合わせて送られてきたら、付加価値は高いと思います。情報を見て、選び、集めて……といったことにかかる時間をお金で買うイメージです。

タイミングの読み方が重要 基幹ビジネスの近くから遠くまで「目」を張る

――インターネットのビジネスでのポイントは。

一般的に新しいビジネスや試みを始めるとき、「あわてものの誤謬(ごびゅう)」がつきまといます。これは、一回たまたま失敗したことを、そもそもダメと考えてしまうことです。たとえば1990年代半ばには、動画投稿サイトやインターネット商店街といった新サービスが生まれ、ことごとく消えていきました。ところが現在、ユーチューブも楽天もビジネスとして成功を収めている。なぜ過去の試みは失敗し、ユーチューブや楽天が成功したのか。それは、後者は必要条件とされる環境が整った時点でビジネスをスタートしたから。サーバーのコストや回線速度など、これらのビジネスに必要ないくつかの要素が、より安く簡単にできる環境がそろったときにビジネスをしたことが大きかった。

――有料のニュース配信サービスを、ビジネスとしてどうみますか。

新聞のデジタル版の有料配信については、技術的にはタイミングがそろいつつあると思います。情報の価値と時間の価値については述べたとおりで、対応は不可欠でしょう。デジタル版ニュース配信に関して成功・失敗の分岐点は、当たり前のようですが「差別化」になると思います。ユーザーはインターネットを通じて様々な情報源にアクセスできるわけですから、それらとどのような軸で差別化するか、がポイントになるでしょう。注意すべき点は、情報そのものの質で差別化する必要は必ずしもない、ということです。

紙の新聞では難しかった、新聞の地域版よりずっと小さな地域の情報への特化や、複数のウェブサイトをわざわざチェックしないと確保できない情報、たとえばよく行く店のバーゲンや好きなアーティストのライブの情報といった個人に最適化された情報をワンストップで提供できれば、情報そのものの価値は同じでも差別化は可能でしょう。昨年にフェイスブックのアクセス数がグーグルを超えて話題になりましたが、これはユーザー個人に向けて情報が束ねられていて、その人にとって必要な情報へのゲートウェイとしての働きを獲得し始めているからと考えられます。

朝、目が覚めてから最初に訪れるのが朝日新聞のデジタル版で、そこで世の中のニュースと同時に個人的に関心の高い情報も処理できる、となれば面白いかも知れません。

――デジタル事業以外についてはどう考えますか。

「紙の新聞の記事をデジタルコンテンツとして提供するというだけでは、ファミリアすぎる、つまり距離感が近すぎるようにも感じます。基幹ビジネスが機器に瀕(ひん)したとき、同じような事業しか展開していないと総崩れになるため、企業の事業構造としてリスキーです。 何がドミナントとなるかわからないですから、基幹ビジネスに近いところだけではなく、遠いところまで複数の「目」を張り、「分散投資」したほうがリスクは回避できると考えます。基幹事業からの距離感を一つの指標にして、事業のポートフォリオを構築することが有効でしょう。

――事業のポートフォリオを構築する際に考慮すべき点は。

ポートフォリオの作り方には定石があって、それは「やりたい」という人にやらせる、ということです。多くの成熟産業の企業が新規事業を始めていますが、成功と失敗を分けるポイントは、ほぼ人選にあります。典型的な失敗パターンは、経営陣の誰かが外部の提言を受けて新規事業を打ち出してから、現場の誰かをアサインする、という取り組み方です。一方、ここ10年程の社内ベンチャーで非常に大きなビジネスに育っているケースでは、ほとんどがそのベンチャービジネスを「やりたい」と言いだした人にやらせるという形式をとっています。社内の主体的に実行する人にまかせる形で事業の目を張りながら、育ってくるものに水と光を与えて育てる、というアプローチが実践的でしょう。

――基幹ビジネスから遠いところに目を張った企業の例はありますか。

世界的に展開する携帯電話キャリアーの「ノキア」は、かつては木材会社でした。フィンランドに広大な山林を所有し、木材の伐採やそれを加工したパルプの販売が基幹ビジネスで、1980年代まで売り上げの100%を占めていたのです。ところが、中国やトルコから安いパルプが入るようになり彼らは焦った。このままでは生き残れないだろう、と。そのとき「自分たちが持っている通信インフラが武器になるのでは」と考えたのです。広大な山林には固定電話がないへき地もあり、連絡を取り合うために独自の無線ネットワークを作っていた。そして通信ネットワークビジネスを始め、現在のノキアになったのです。

こうした基幹ビジネスからは遠い事業で生き残った事例は、意外と少なくありません。ですがたくさんの目を張るには、企業としてそれなりの体力・資源に余裕があることが前提になります。その点で言えば、新聞社には「金」と「人」という資産が豊富にあるように思います。社内にどのような資源があるかを掘り起こし、そこに金と人材をどう投資していくか。これは、単一のビジネスを長期にわたり継続してきた新聞社の長い歴史において、非常に注目すべきチャレンジになると期待しています。

ヘイ・グループ プリンシパル

電通、ボストン・コンサルティング・グループ、A.T.カーニー等を経て、現在、組織・人事を専門に扱うヘイ・グループに所属。同社プリンシパル。著書に『グーグルに勝つ広告モデル』(岡本一郎のペンネームで出版)、雑誌への寄稿多数。