多様化したメディアを賢く使い分けることが、かつてない緊迫感をもって問われた今回の震災。メディア研究者の藤本貴之氏に、最大級の非常事態を通じてあらわになった「情報」と「メディア」の関係について聞いた。

迅速に情報を伝達したネット 情報にリアリティーを感じさせた新聞

――震災発生直後から現在までのメディアの役割や、震災以前からの変化をどう見ていますか。

藤本貴之氏

藤本貴之氏

新聞など従来の4マス媒体については、震災で位置づけが何か変わったということはないと思います。議論は見たか見なかったか、接触が増えたのか減ったのかの範囲です。一方、インターネットに関しては、今回のことで明らかになったことがあります。それは僕ら理系のメディア研究者が危惧(きぐ)していた、インターネットの脆弱(ぜいじゃく)さです。

インターネットというのは、核戦争クラスの危機が訪れた場合の情報通信網、生活者にとって最後のライフラインを目指して生まれたわけです。今回の大震災は、戦争とは違った形で「その日」が初めて訪れたといえます。さあどうなかったというと、情報にアクセスできず、メールも届かない。通信網がないからではなく、アクセスが集中したからです。少なくとも現時点では、インターネットはコミュニケーションツールのひとつに過ぎなかったという結果でした。

それと震災後、テレビや新聞が「メディアは何を伝えたのか」といった検証をしていますが、今回それはあまり重要ではなかったと僕は感じています。阪神淡路大震災の時と比べて、現在ではメディアの多様化がはるかに進みました。どんなにいい情報、悪い情報を伝えても、それを選び受け止めるのは受け手側です。つまり重要なのは、「メディアから何が伝わったか」だと思っています。

――これまでの新聞の役割は、どう見ていますか。

新聞が被災地に向けて伝達したのは、「安心感」だったと思います。例えば、今現在の死亡者数や行方不明者数が刻々と更新されるニュースサイトのほうが、当然情報が早いですよね。ところが人々がリアリティーを感じたのは、昨日書いた記事が翌朝になって届く新聞のほうだったと思います。太字で書かれた大きな見出し、がれきを背にうずくまる人の写真、記者の主観が混じる記事。誰かが取材し、紙に印刷し、多くの人を伝ってきた実感がリアリティーを生み、自分の手元に届いたことがある種の安心感を与えたわけです。

また、新聞は情報面で過小評価されたのではないかと感じています。シンクタンクなどが行った「どのようなメディアを重視したか」といったアンケートでは、テレビやネットと回答しています。ただ、ネットポータルのニュース項目を追うと、情報源の多くは新聞社や通信社です。特に政治、経済、社会問題などは、ほとんどが新聞社・通信社が配信した情報です。ネットポータルで情報を収集しているという人は、実は何紙もの熱心な新聞読者なのです。

――マスメディアがマスとしての役割を果たした一方、今回は現地の状況を伝えるツイッターなど個人の発信も活躍したといわれています。

これは両面があったと思います。ニュースサイトからのリンクは別として、個人の情報発信というのは、小学校で水を配っていますとか、あそこのスーパーは営業しているといった近隣情報ですよね。これらは現地では有益な情報だったと思います。

その一方で、やじ馬的な情報も大量に流され、正確な情報を見つけるのを難しくしました。ネット上の情報を俯瞰(ふかん)でき、その伝搬(でんぱ)力を知る僕の同業者にすら、歴史的瞬間との遭遇に興奮して舞い上がってしまった人もいました。速く大量に情報を供給するインターネットの利便性と同時に、すべてを客観化し、当事者感覚をなくす問題点もあらわになったと思います。

なぜネットがそうさせるかというと、それは即時性にあります。検索をすれば、地球の裏側で起きた事件も瞬時に分かります。情報がフラットになるということは、遠い国で起きていることと、いま自分の隣で起きていることが、パラレルになるということです。それはともすると、痛みの感覚をまひさせてしまいます。

――大量の情報がインターネットによって即時に供給される時代ですが、ネット上の情報選択と新聞の関係について、震災を機に考えたことは。

たとえば車がこれだけ普及している理由は、完成度が高いからです。もっと速い乗り物が登場したとしても、操作性や安全性、信頼性が車のように高度に完成されていなければ、人々は安心して乗り換えないでしょう。新聞も同じで、そこには百年以上積み上げた完成度がありますし、それは若い世代も分かっていると僕は感じています。「速さ」の魅力や、何か新しいことが生まれる「可能性の感覚」があるネットを使いながら、一方で新聞メディアを信頼できる情報源としてとらえていると思います。

震災後、僕は朝日新聞に、「紙媒体の機能と利便性を見直し、電子メディアと上手に使い分けよう」といった内容の寄稿をし、誰もが節電を呼びかけながら電子情報機器を切るという発想はなかったといったことも書きました。その意見はネット上でもとりあげられ、おおむね肯定的というか、そういう意見もあるよなといった空気だったようです。これを「ネット上の話題」といえるのかということですね。僕自身はこの件を、ネットでは発言していないのですから。朝日新聞のツイッターも、「ツイッター」というよりも「朝日新聞」として認識しているから今回のような時に多くの人が見るわけです。

情報との偶発的な出会いが生むリアリティー

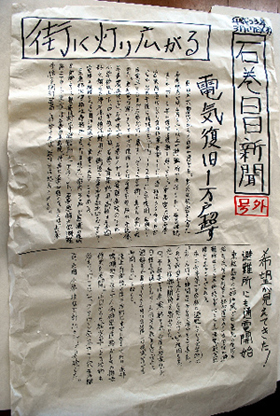

震災後に手書きで発行した「石巻日日新聞」(2011年3月17日付)

震災後に手書きで発行した「石巻日日新聞」(2011年3月17日付)

――震災発生直後、新聞ではかなりの広告掲載がストップし、その後「お見舞い広告」などが目立ちました。新聞広告について感じたことは。

日ごろ、新聞広告というのは記事と地続きの「読み物」だと僕はとらえています。テレビはチャンネル操作、ネットはクリックという自発性によって知りたい情報を見ようとしますが、紙媒体は情報を「見てしまう」メディアです。例えば新聞の雑誌広告などはページを開けば必ず目に付くので、経済記事に目を凝らしているビジネスマンが、ふと芸能ニュースの見出しを見たりするわけです。相関関係のない記事や広告が偶発的に出会うことによって、僕らはそこにリアリティーを感じるんだと思います。

震災時、新聞広告から感じたリアリティーひとつは、まず広告スペースそのものが「なくなっていた」こと。テレビでのCM枠における公共広告機構(ACジャパン)もそうでしたが、広告がない事態を目の当たりにした生活者は、やはり今は通常ではないと再認識したと思います。新聞広告では、早い段階からお見舞い広告に内容を切り替えたり、小枠を使って緊急時にふさわしい情報を届けたりと、対応力の早さも目立ちました。

それに、お見舞い広告のようなメッセージが新聞にフィットするのは、やはり媒体に安心感や信頼感があるからだと思います。だからこそ震災後に手書きで発行し続けて話題になった「石巻日日新聞」に、多くの人が感動したのだと思います。

――今回の震災は、日本人全体の消費意識や生活の価値観も変えるのではという声もあります。広告あるいは新聞広告の今後について、今感じていることは。

学生たちに「広告って何のためにあると思うか」と質問すると、彼らは「売りたいものを売るため」と答えます。少し違うと思うんですね。「宣伝しなければ売れないものを売る」。それが広告です。生活に不可欠と感じれば、広告が自粛されていようと必死で探すでしょう。カップめん、水、電池、おむつ・・・。それがあらわになったのが今回の震災です。広告が不要なのではありません。宣伝しなければ売れないものを売り、必ずしも生活に必要ではない価値を伝える広告というのは、「文化活動」だということです。

なぜアップルが今日の高いブランド力を築いたかといえば、製品名を叫んだり機能を語るだけでは伝わらないアップルという文化を伝えてきたからだと思います。ネットメディアが個人の欲求を情報と結びつける技術を精緻(せいち)化させている中で、新聞というのは全体を網羅的に見て、情報との思わぬ出会いから何かが生まれる可能性をもつメディアです。今は被災地の支援が最優先ですが、将来はそこに新しい文化性を見つけられるかしれないと思います。

――新聞に対して、今後期待することやご意見はありますか。

今回の震災は、ある意味メディアの言説空間を整理したと思います。ネット上にはいい情報も流れましたが、それらは膨大なデマの中にあり、ネットに習熟していない人には非常に危険な状況でした。多くの人にとって、ファイナルアンサーは新聞だった。そのことに新聞はもっと自信をもっていいと思います。

たとえば「もし本当に新聞がなかったら」と、問題を提起するのはどうでしょうか。人気に陰りと一部で言われていたプロ野球や大相撲がたった数日間、たった一回のストや休場になるかもといっただけで、社会では大論争が起きます。本当に情報を止めるのではないですよ。ほかのメディアの後を追うのではなく、自分たちの存在感を社会に示す努力をしてほしいと、僕は思います。

東洋大学 総合情報学部 准教授(メディア構造論)

1976年、東京生まれ。早稲田大学教育学部卒業。北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科博士前期課程修了。博士(学術)。神奈川工科大学情報学部助手、東洋大学工学部専任講師等を経て、 2010年4月より東洋大学総合情報学部准教授。多様化/複合化する現在進行形のメディアを「構造」の観点から再検討する「メディア構造論」の体系化が現在の関心。東洋大学創立125周年記念事業教学常任委員として「東洋大学・教学ブランディングプロジェクト」のプランニングも担当している。