消費不況の根底にある誤った「制度の改革」

昨今の景気後退期における企業や生活者の消費行動には、どのような社会的な背景や特徴があるのか。社会学・経済学的な視点から「消費の質」について考察を続ける東京大学大学院総合文化研究科教授の松原隆一郎氏に聞いた。

――ポストバブル期から現在に至る日本の変化を、消費の面からどうご覧になっていますか。

1980年代ぐらいから、日本経済は内需が不足する傾向が続いてきたと思います。高度成長期には民間投資が需要を拡大させるサイクルがあり、70年代には公共投資と政府支出が内需の落ち込みをカバーしていました。80年代はそれもできなくなり、自動車をはじめとする工業製品を欧米に大量に輸出しはじめました。

80年代半ば、米国からの内需拡大要求を受け、国は需給を均衡状態まで回復させようと、金融緩和を行いました。そのせいで起こったのがバブル、つまりストック価格の高騰(こうとう)です。制度は改革が必要なものですが、日本は間違った方向で経済政策を弄(ろう)しているというのが私の見方です。そのような構造のゆがみが解消できていないというのが、今日のさまざまな問題の出発点だと思います。

――「制度」のゆがみは、個人の消費動向とどう関係していますか。

日本人は中産層が多く、グローバル企業が本格的に参入する以前は、低価格にさほど関心がありませんでした。高価格なものを作り、高賃金を得てある程度うまく循環していたわけです。ところがそれを低価格なものを作る構造に変えた結果、低賃金になってしまい、百円ショップを重用するような消費が芽生えました。

大量に安く作りさえすれば売れた時代が終わりつつあった70年代半ばごろから、現場は「消費者が何を求めているのか」を考え始めました。コンビニをはじめ、一部の企業は変わろうとしていたのに、バブル崩壊の後、国はまた輸出による景気回復を狙ってか、「世界と競争しなければいけない」という議論を持ち出しました。

人や土地や資源を豊富に保有する国とは同じ競争をせず、ブランド力と高品質で勝負するというのが、80年代以降の日本がとるべき道のはずでした。それが低価格パソコンで新興国と競争するような方向を選んでしまったわけです。

同時に成果主義や非正規雇用など、制度の改革も問題は未解決のままで、その結果、人々は将来が読めなくなってしまいました。この先自分の仕事はあるのか、年金はどうなるのか、以前はある程度読めていた気がした将来が、世紀の変わり目の頃には見えなくなり、消費の急激な落ち込みの背景となったのです。

[pagebreak]

対面性と共感性を消費に求める若者

――これまでの「消費の質」の変化を、企業はどのようにとらえてきましたか。

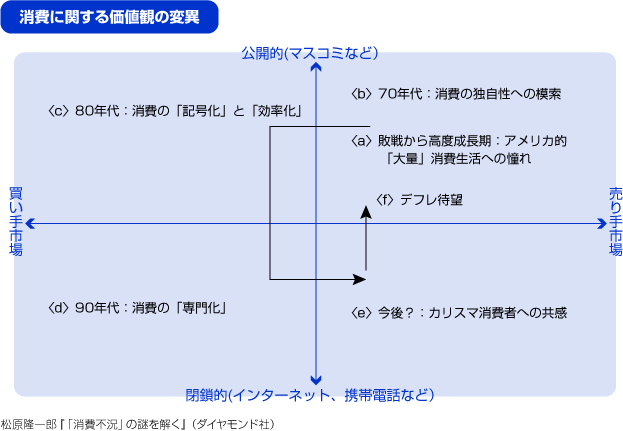

消費の方向が変化した中で、供給側は消費する側がもっているイメージを何かの形でくくって、それに合わせるようになりました。問題は需供関係における量や価格のギャップではなく、イメージのギャップです。例えば日本ではココアというのは、何十年とさまざまな切り口で広告をしても売れませんでしたが、みのもんたが「ポリフェノール」と言ったとたんに消費者にとってのイメージ、商品の位相が変わりました。ココアは飲料ではなく健康食品として受容されたのです。それがいい悪いは別として、企業と消費者とのイメージのギャップをどう埋めていくかというのが、内需拡大の基本的な方向性であり、日本独特のマーケティング手法となりました。

それと90年代後半には、メディアの変化というもうひとつ別の変化がおこりました。ケータイやインターネットといったプライベートメディアが台頭し、プライベートな関心だけで人々は消費生活ができるようになったのです。新聞やテレビといったマスメディアは広範囲をカバーするメディアですが、ネットというのはピンポイントで自分の関心事に飛んでいけます。需要と供給のマッチングをどうつかむかという日本型マーケティングを、プライベートメディアにどう適応させるかは、今後の大きな課題です。

――今後の消費動向をめぐる見通しは。

次に来るひとつの方向としては、プライベートメディアを活用しながら、フェース・トゥ・フェースでお客さんとつながる共感のある消費です。商売を拡大しなくても、ある程度の適正収入があって、お客さんとの信頼関係があり、その人たちに喜んでもらえばよい。そういった非アメリカ的、非ホリエモン的な考え方は、今の若い人たちにすごく強いのです。例えば有機栽培した野菜は農協を通さず、自分たちで価格をコントロールして売る農業に従事したり、昔ながらの商店街の文化やコミュニティーを利用しながら街を活気づかせている若者たちがいます。リアルな対面性とインターネットのもつ情報力を融合した新しい形の供給が生まれはじめ、一方の消費者側の反応も活発です。

――消費のスタイルが変化している中で、広告やメディアにかかわる人間が果たせることは。

人と情報が対面するためには、「場」がどうしても必要です。場としての信頼性や個性をいかに高め、魅力的なものにするかというのが、これからのメディアにとっては重要でしょう。例えば私は『ミュージックマガジン』という音楽雑誌の愛読者です。もし、あの雑誌の持つ独自の批評性や多彩な執筆陣といった個性を保ちながら、視聴サイトや購入ページがリンクした「場」が現れたら、私は読者からそのまま消費者になるでしょう。情報発信の担い手がプライベート化していく中で、メディアに求められるのは場としての個性や対面性であり、にぎわいや驚きかもしれません。

東京大学大学院総合文化研究科教授

東京大学院経済学研究科博士課程修了。

1990年頃からマスメディアで言論活動を始め、朝日新聞夕刊の「ウォッチ論潮」や、書評委員を務める。

著書に『豊かさの文化経済学』『消費資本主義のゆくえ』『「消費不況」の謎を解く』『長期不況論』など多数。