不況で、多くの企業は経費節減を余儀なくされる。そんな景気後退期に、広告費はどうあるべきなのか。東海大学文学部広報メディア学科専任教授の小泉眞人氏に話を聞いた。

歴史に学ぶ中長期視点での「広告の本質」

――今回の不況を受けて、企業の動向、とりわけ広告費に関する対応はどうなっているのでしょうか。

小泉眞人

小泉眞人

全体の動向は、「攻め」から「守り」に変わった、という印象です。悲観的なマスコミ報道などが多いこともあって、実態以上に気持ちが後退し、守りに入ってしまっているようにも感じます。

こうした不景気のときには、企業経営における広告費は真っ先に削減の対象になりがちです。社内のあらゆる部署の予算が削られる中、広告費も足並みをそろえなければ……と考える日本企業の風土もあるようです。無駄を見直すことは重要ですが、私たちがこれまでに経験した過去の景気後退期をひもといてみると、果たして「議論なき削減」でいいのか。不況の今だからこそ歩みをゆるめ、今回の特集テーマにあるように、歴史に学ぶことが重要ではないでしょうか。

――歴史から学べることとは?

1980年代以降の景気後退期をみると、85~86年、91~93年のバブル崩壊後、97~99年の平成第二次不況、2000~01年のITバブル崩壊がありました。こうした不況下に企業が広告費についてどう対応したかで、その後の業績に違いがあるといういくつかの調査結果があります。

日本広告業協会が92年、企業の広告費と景気動向について調査したデータを公表しました。85~86年という景気後退期2年分の広告費伸び率の平均値をとり、それらを(1)10%以上、(2)0~10%未満、(3)0%未満、の三つのグループに分け、売上高(84年を100とした指数)との関係を見たものです。その結果、景気後退期に広告費を積極的に支出した企業は、そうでない企業に比べ、その後の景気回復、拡大期に企業実績が順調に推移していたのです。

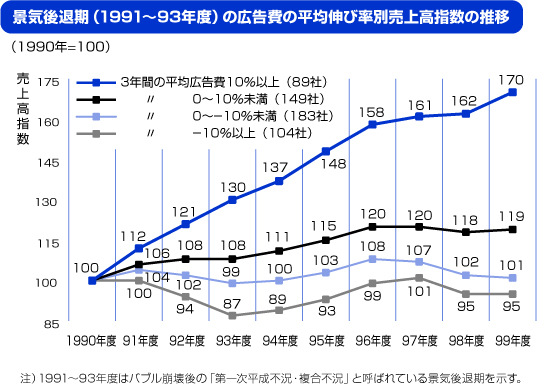

私はこの結果を受け、バブル崩壊後の91~93年の3年間と、ITバブル崩壊後の01年度の、二つの景気後退期における広告費の伸び率と売上高指数の関係を調査しました。広告費の伸び率を(1)10%以上(2)0~10%未満(3)0~-10%未満(4)-10%以上、の四つのグループに分け、バブル崩壊後は計525社、ITバブル崩壊後は計638社を調べました。すると、日本広告業協会の調査と同じような結果が出ました。

つまり、景気後退期でも広告費を積極的に支出している企業は、その後の景気回復、拡大期も業績が上がっていたのです。このことから、不景気だからと安易に広告費を削減してしまうと、景気がよくなってきたときに何らかの足かせになっている部分があるのでは、という仮説を導き出しました。

特に、広告費伸び率がマイナスの企業は、つぎの景気後退期である97~99年の平成第二次不況期においても、広告費がプラス企業よりもより大きな影響を受けている(売上高指数の変動が大きい)ことが、上図からも分かります。広告費を積極的に支出することは、ある意味では、経済全体のマクロ的な影響を小さく抑える効果があるのかもしれません。

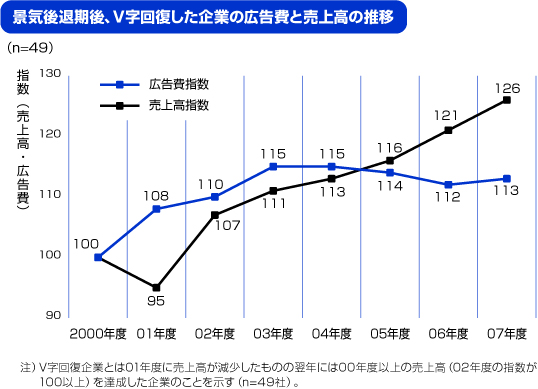

つぎの図は、2001年度以降の景気後退期において、広告費と売上高の関係を、2000年を100として見たものです。この49社は、01年度に売上高が低下したものの、翌年02年度には、100以上の売上高指数を達成した企業群です。すなわち、売上高の動きから「V字回復」した企業と言えます。これら49社の企業の特徴は、景気後退期に広告費を積極的に支出していることです。638社における広告費指数の平均をみると、01年度は指数で99、02年度で98、03年度で99という値です。この平均値に比べると、これらV字回復した企業は、いかに積極的に広告費を支出していたかが分かります。

今回、興味深い結果となったのは、これらの企業は景気後退期ならびに回復期に、より積極的に広告費を支出しているということなのです。図で示したように、これらの企業は、景気拡大期には、それほど多くの広告費を支出しているわけではありません。にもかかわらず、その後、売上高は順調に推移していることがわかります。いかに景気後退期の広告費支出が重要であり、その後に大きな影響を与えているかが分かります。さらに興味深いのは、V字回復できなかった企業は、07年度になっても00年度の水準に売上高を戻せていなかったのです。

これらの調査から見えてくるのは、広告の役割や効果について、広告主である企業がどうとらえているか、ということです。話題性や目先の売り上げなど短期的な刈り取りができればいいのか、それとも、もう少し中長期的な視点で見るのか。もう一度「広告の本質」を見直すことを、歴史は教えてくれているように思うのです。

広告リレーション理論から広告の役割をとらえる

――中長期的な視点で広告を考える企業は増えているのですか。

小泉眞人

小泉眞人

90年代に比べると、「ブランド論」が話題になり、日本の企業にも浸透しつつあります。ブランドイメージは短期的に作られるものではなく、ある程度時間をかけて醸成していくものです。その意味では、中長期の視点を持った広告戦略、コミュニケーション戦略を意識する企業が増えていると見ています。

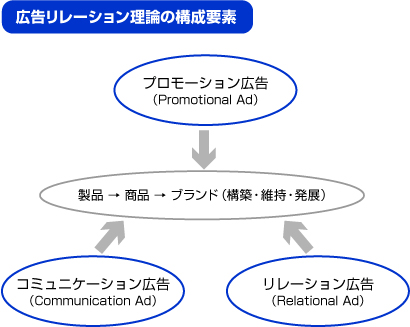

生活者と広告主、生活者と広告の関係は、人と人との関係と同様で、時間軸でとらえていくべきだと考えます。最初はまず自分をアピールして知ってもらう、次に交流してお互いのことを知る、そして、お互いがお互いに影響をし合う。そうして人と人は真にわかりあえる関係を作ります。私は、広告におけるそれぞれの役割を「プロモーション」「コミュニケーション」「リレーション」と定義しました。男女の関係に例えるなら、プロモーションは恋愛、コミュニケーションは結婚、リレーションは夫婦がきずなを深め、人生のパートナーとなる、と思えばわかりやすいでしょう。そう考えると、プロモーションは短期的な販売促進でいいかもしれませんが、コミュニケーションやリレーションの関係を築き、ブランドを構築していこうとするならば、ある程度中長期的な視点でとらえる必要があるのです。

――100年に一度の不況と言われる今、広告主、またメディアや広告会社など広告に携わる人たちができることは何か、ご意見を聞かせてください。

よく言われることですが「ピンチはチャンス」です。景気が後退している今だからこそ、しっかりとコミュニケーションするチャンスのときととらえ、意識の転換や改革に乗り出すべきです。これまでのように「量」的な尺度だけで広告効果を測ろうとすると、売り上げが落ちているんだから広告費は減らそう、と、冒頭に触れたように「議論なき削減」に至ってしまう。最近、メディアエンゲージメントなどが注目されていますが、そういった「質」的なとらえ方にも目を向けるべきだと思います。

売り上げが上がらないから経常利益が上がらず、結果、広告費も減らす、すると売り上げが上がらない……。この負のスパイラルを断ち切るには、推進力となる「エンジン」が必要です。広告にはその力があると、研究者として信じています。強みと弱み、過去の成功体験などを一度整理して、論理的な共通点を見つけ、広告戦略を見直す。今重要なのは「立ち止まる勇気」ではないかと思っています。

そして、この「立ち止まる勇気」の中には、以下、三つの勇気があると思います。すなわち、(1)広告を表層的な部分でとらえずに、本質論から社内で議論する勇気、(2)他部門の予算削除に同調しない勇気、(3)広告を短期的な結果だけで評価せず、中長期的な視点で評価する勇気(たとえ短期的な結果がともなわなくても、中長期的な効果を信じる勇気)であると思います。広告に携わる方には、景気後退期の今こそ自らが勇気をもって、広告を信じる力を強くもってほしいと思いますし、また、広告の業績回復を推進する力を信じてほしいと思います。

最後に、今回の「歴史から学ぶ」という視点から考えて見ますと、過去の景気後退期の広告費分析から一ついえることは、「広告費は、企業成長のバロメータ。」ということです。積極的な広告費支出の企業は、数年後、売り上げが成長軌道に乗っている場合が多いですし、景気後退期にもその強さを発揮しています。

それに対して、消極的な広告費支出の企業は、ほとんど成長の跡が見受けられません。何年、何十年経っても、ほぼ同程度の売り上げで推移している場合が多いように思います。また景気後退期にも経済全体からマクロ的影響を受けやすいのではないでしょうか。もちろん各企業によって、各業種によってその度合いが異なるのは当然ですが、ただ一つの結論として、広告費を使わない企業は、成長しない(できない)、ということはいえると思います。

景気後退期という経営環境がきびしいときだからこそ、企業の成長したいという意思が、広告費の支出にダイレクトに表れるのではないでしょうか。今回の景気後退期においても、本当にきびしい環境だからこそ、表層的では対応できないのです。広告を本質から議論しないとこのきびしい環境を乗り越えることはできません。広告に携わるすべての方々に、いま真剣かつ真っ向勝負の広告議論が問われているのです。

東海大学文学部広報メディア学科教授

1964生まれ。早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得退学。早稲田大学大学院ビジネススクール非常勤講師。専門分野は、マーケティング・コミュニケーション、広告・広報マネジメント。日本広告学会、日本商業学会所属。著書(共著)に『わかりやすい広告論』『マーケティング概論』『マーケティング・コミュニケーション』『新広告論』。