モノの売れない時代にいかにモノを売るか。そのような文脈から生まれたものとして、コンテンツマーケティングとともにストーリーブランディングがある。両者の関係性、またこれらの施策を進める上での重要なポイントはどこにあるのか。10年以上前からストーリーブランディングを提唱している、コピーライターで湘南ストーリーブランディング研究所代表の川上徹也氏に聞いた。

川上徹也氏

川上徹也氏

── 川上さんが提唱しているストーリーブランディングは、どのような発想から生まれたのでしょうか。

現代社会ではマーケットが成熟し、消費者がどうしても欲しいものがなくなってきています。それがマーケティングやブランディングに、もっと「ストーリー」を取り入れるべきだと考えた一番の理由です。

消費には理性的なものと感情的なものがあります。日常的な理性で行う買い物では、価格や品質、コスパが重視されます。しかしコスパでは大企業にかなわない中小企業は、「好き」「面白い」といった消費者の感情を動かす必要がある。そこで人が最も心を動かす要素である「ストーリー」を、もっとマーケティングやブランディングに取り入れるべきだと考えたのです。ただ最近では、理性的な消費は飽和状態となり、大企業においてもお客様の感情を動かす方向へのシフトが起きています。それが今、コンテンツマーケティングに注目が集まっている背景にもあるのだと思います。

出典:『あなたの弱みを売りなさい』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より

──コモディティー化が進み、スペックの比較が難しくなっているなか、モノではなく「物語」を買っていただく必要があるということですね。

その物語を補強したり、提示したりするうえでコンテンツがますます重要になってきています。コンテンツマーケティングの定義は人によって様々ですが、心に響くコンテンツをつくるうえでストーリー性が重要なことは間違いありません。人はデータや理屈では動きません。感情を動かす手段として、物語ほど有効なものはない。有史以来、あらゆる民族が神話や伝承のかたちで物語を大切にしてきたことがそれを証明しています。

──川上さんからみた、コンテンツマーケティングの成功事例は?

先駆けという存在では、やはり「ほぼ日」(ほぼ日刊イトイ新聞)ですね。あのサイトは最初からモノを売ろうと思っていたわけではなく、純粋に糸井重里さんらが面白いと思うコンテンツを提供してきました。そのコンテンツに対する生活者の共感が深まり、ファンが集まったことで、ほぼ日が提供する手帳やTシャツ、家電などが売れていく。ファンはコンテンツに込められているストーリーや価値観、センスに共感しているから、他より値段は多少高かったとしても「ほぼ日」の商品を買うのです。糸井さんが最初からそれを意図していたわけではないかもしれませんが、結果的には理想的なコンテンツマーケティングになっています。

ブログで職人や販売員の思いを発信し、ものづくりへの姿勢にファンが生まれている「土屋鞄(かばん)」、メルマガで一人ひとりの社員のストーリーを発信することでファンを増やしている通販サイトの「ファクトリエ」なども、よい事例だと思います。

──顔が見えること、思いやストーリーを伝えることが大事なんですね

そうです。とはいえ商品説明をしてはいけないわけではありません。実は消費者は、企業が考えているより、商品の説明を求めている面もあります。テレビショッピングなどは、商品の説明ばかりなのについ見てしまいます。あれは商品説明自体が優れたコンテンツ、ストーリーになっているからです。その商品がどのように生活を変えるのか、どのような感動をもたらすのか。そこを丁寧に紹介することを、優れたコンテンツとして提示することは十分可能です。

──ただオウンドメディアの運営に苦戦している企業もあります。コンテンツマーケティングやストーリーブランディングを成功させるうえでの大事なポイントは?

コンテンツを通し、その企業や商品ならではの世界観を打ち出し、共感を広げ、ファンをつくる。それがコンテンツマーケティングの王道です。でもそのような活動は、すぐに成果は現れません。何より息長く続けることが大切です。

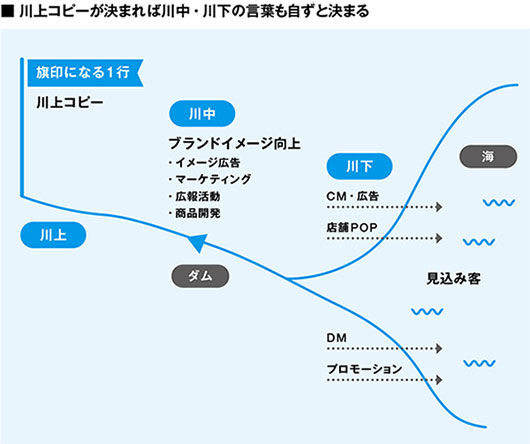

さらにストーリーブランディングで重要なことは、経営レベル(川上)、ブランドレベル(川中)、販売レベル(川下)のストーリーがリンクし、重層的な大きなストーリーになっていること。なかでも、自分たちは何のために社会に存在し、事業を通じてどんな未来をつくっていくのか。その旗印となる「川上コピー」を明確に定めることが、何より大切です。

これが定まっていないのにブランドレベル、販売レベルのコンテンツをむやみにつくったところで、すぐ目に見えた成果が現れないだけに、結局は何のためにやっているのか分からなくなってしまうのではないでしょうか。

出典:『100万社のマーケティング』(宣伝会議)より

GAFAなど今、大きく成長しているグローバル企業はどこも、そのような旗印を明確にしています。一方多くの日本企業が、いまだにありふれた顔の見えないキャッチフレーズやスローガンを掲げています。それは多くの日本企業が成熟し、新たな方向性を模索している過渡期にあることも原因でしょう。だからこそ今、あらためて自社の棚卸しをし、物語の主人公としての志、旗印を社会に宣言する必要があるのです。

そういった意味で、ドキュメンタリータッチで豊田社長の本音も取り上げる「トヨタイムズ」は、これからの社会の大変化、モビリティー時代に向けたトヨタの覚悟、姿勢が強く感じられます。CMとしても、今までにないストーリーの見せ方をしていて新鮮です。

──最後に、ストーリーブランディングやコンテンツマーケティングの観点から、新聞社の役割をどのようにお考えですか。

信頼性の高い新聞は、企業が社会に対して何かを宣言するうえで最も適したメディアです。事実を伝えることは大前提ですが、新聞社の発信するコンテンツは、人の感情を動かす物語性を重視してつくられているように感じます。そうしたノウハウの蓄積は、ウェブや動画などデジタルの領域でも大きな強みです。新聞社のコンテンツ制作力やネットワーク力を、自社のブランディングのために上手く活用する発想は、これからの企業にとってますます重要になってくるでしょう。

コピーライター/湘南ストーリーブランディング研究所 代表

大阪大学卒業後、大手広告会社勤務を経て独立。企業の「理念」を1行に凝縮して旗印として掲げる「川上コピー」が得意分野。「物語」の持つ力をマーケティングに取り入れた「ストーリーブランディング」という独自の手法を開発した第一人者としても知られる。著書は『物を売るバカ』『1行バカ売れ』(角川新書)『川上から始めよ』(ちくま新書)など多数。海外(台湾、韓国、中国)にも多数翻訳されている。