ダイソンのコードレス掃除機が、この秋からモデルチェンジされた。家電製品の新型登場などは特に珍しくもないのだが、この英国メーカーの新型発表にはいつも納得できる理由がある。独自の一貫したもの作りの姿勢の中で、技術的に大きな飛躍があった時に限られているからだ。そして、その飛躍が単なる技術的進展とかコスト軽減とかのためによるものではなく、製品を使う側の使い勝手のよさを考えてのものだと思えるためだ。

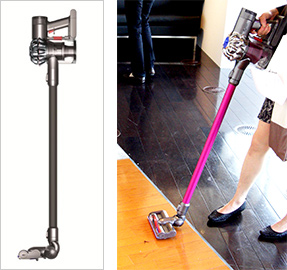

新型製品発表会での体験テスト(右)。軽いのに豪快な吸引力

新型製品発表会での体験テスト(右)。軽いのに豪快な吸引力

ダイソンの掃除機といえば、超小型のサイクロン(遠心分離型集じん機)を使って空気とゴミを分離することで、紙パックのいらない新しい方式を独自開発したことで知られる。この掃除機は、紙パックのほこりの目詰まりで吸引力がすぐに落ちたり、そのパックをしょっちゅう換えなければいけなかったりという、それまでの電気掃除機の弱点を一掃するものだった。この発想がすごいのは、便利さに伴う宿命的な欠点として人々が受け入れてきたことに改めて疑問をもってそれを解決してしまったことだ。手間の問題だけではなく、サイクロン方式による吸引力は桁違いに強力で、排出される室内の空気も掃除の前よりずっときれいになってしまうのだ。

だがこの画期的な掃除機の製品化と生産体制を作るまでの道のりは、さまざまな逆風に満ちていた。1970年代の末にサイクロンの可能性に気付いたダイソンの創業者ジェームズ・ダイソン(現会長)は、高給だった会社での工業デザイナーの仕事を辞めて当面の研究資金を借り集め、自宅裏の馬車置き場の小部屋で研究に没頭。3年間かけてたった一人で5,127台の試作品を作りながら数万回のテストを重ねたという。

やっとプロトタイプが完成してからも、生産する相手を求めて世界中を回る中で何度もだまされそうになったり、アイデアを盗まれそうになったりした。借金も増える中で結局、初めて生産化に協力したのは日本の企業エイペックスだった。86年にライセンス製品が市場に出た後も、欧米の従来型掃除機の大手メーカーによる露骨なネガティブキャンペーンに悩まされもしたという。だが製品は消費者に初めは少しずつ、やがて急速に受け入れられ、自社工場で生産できるようにまでなった。

ジェームズ・ダイソン氏

ジェームズ・ダイソン氏

「絶望しかけた時も何度もあった。でも、この方式がこれまでのどんな掃除機より機能が優れていて使い手の便宜につながる、と固く信じていた」。英国の本社・工場を数年前に訪ねた時、ダイソン氏は成功の理由をそう説明した。そして、飛躍的な進歩なんてものはない、あるのは何事にもひるまない粘り強さだけ。また、画期的な製品がすぐに利益を上げるわけでもない、と語った。

今回の新製品の特徴は、コードレスで軽いのにこれまでのタイプを上回る吸引力があることだ。もう5年以上前からダイソンのコード付きの掃除機を使っているのだが、それと比べて驚くほど軽く、モーターの音も静かになっている。重さと音の大きさは実はダイソンの弱点だとも思っていたのだが、新製品はそれを見事に解決したといってよい。そして、コードレスは吸引力の弱い補助的な掃除機というこれまでの常識を打ち破る飛躍でもあるのだ。

こうした「飛躍」は、いまや1,500人を超すダイソン社のエンジニアや流体力学、電気・化学・ロボット工学など各分野の科学者たちの研究開発の結果なのだが、もの作りについての考え方には、今も変わらず現場を率いているダイソン氏の創業からの基本的姿勢が貫かれているようだ。

もの作りだけではなく、ダイソン氏は経営面でも一貫した独自の姿勢を貫いてきた。エンジニアこそが企業経営の中心にいて、交渉者、マーケター、会計士、営業マンにもならなければいけない、との信念だ。つまり、自分で作った良いものは自分で売れ、ということだ。企業の巨大化や組織の分化が進んだ今では、こうした考え方は古いとされているが、ダイソンは掃除機などで世界的なシェアを広げつつある今の会社なのだ。

マーケティングが生産の現場から離れてしまい、目先の変化やイメージだけでより多く売ることを優先するようになった結果が、世界的な需要減退やもの作りの衰退の大きな原因の一つになっているのではないか?ダイソンの躍進は、そうしたことを考え直す刺激を与えてくれるようにも思える。

ダイソンの話をこのコラムで取り上げた理由は、実はもう一つある。ダイソンの製品は機能性を何よりも重視した結果、デザインがシンプルで美しいからだ。モダンデザインというのは本来そういうものだったはずだが、今ではマーケティングと同じでイメージや目先の新しさを追求することですっかり精彩を失っている。ダイソンのデザインは、掃除機というファッションとは最も遠いような用具なのにとてもファッショナブルに見えるのだ。

◇上間常正氏は、朝日新聞デジタルのウェブマガジン「&」でもコラムを執筆しています。

1947年東京都生まれ。東京大学文学部社会学科卒業後、朝日新聞社入社。学芸部記者として教育、文化などを取材し、後半はファッション担当として海外コレクションなどを取材。定年退職後は文化女子大学客員教授としてメディア論やファッションの表象文化論などを講義する傍ら、フリーのジャーナリストとしても活動。また一方で、沖縄の伝統染め織を基盤にした「沖縄ファッションプロジェクト」に取り組んでいる。