<<【前編】はこちらから

永井一正氏

うれしかった朝日広告賞グランプリ

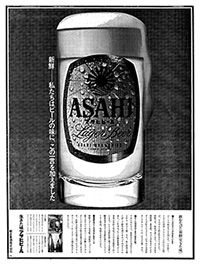

私が朝日広告賞のグランプリをいただいたのは、66年のことです。朝日麦酒(現・アサヒビール)の広告で、ビールのラベルをタンブラーに貼って真正面から捉えたデザインでした。当時はコンピューター処理技術などありませんから、いかにおいしそうに見えるようにビールをつぎ、泡がふくらんだ一瞬のベストショットを撮影するかということに大変苦労した覚えがあります。

このラベルは、アサヒビールがCIを変える以前のデザインで、考案したのは、「口紅から機関車まで」で知られるフランスのデザイナー、レイモンド・ローウィです。50年代初めに日本専売公社が当時150万円という高額で「ピース」のパッケージデザインを依頼し、話題となった人物ですが、朝日麦酒の山本為三郎社長は、「どうせ依頼するなら世界一のデザイナーに」との号令を出し、ローウィにラベルのデザインを任せたといいます。

グランプリの受賞は、とてもうれしかったです。66年は私の記念すべき年で、同じく朝日麦酒のポスター広告で、第1回ワルシャワ国際ポスタービエンナーレの金賞もいただきました。

この頃になると、日本企業にマーケティングの思想が浸透してきます。感覚的な表現だけでなく、マーケティングに裏打ちされた「コンセプト」も強く意識されるようになっていきます。そうした時、デザイナーもコピーライターも、マーケティングの調査データを翻訳するだけではなく、どれだけ造形的に飛躍できるかということが勝負どころとなります。それは、今日に続くテーマだと思います。

広告表現が成熟期を迎えた80年代

70年代から80年代は、人々の関心が「物資の充実」から「ライフスタイルの充実」へと移行していきます。そうした中でデパートが活況を呈し、広告においては、西武百貨店(現・そごう・西武)と伊勢丹が新しい表現を競いました。例えば、「こんにちは土曜日くん。」という土屋耕一さんのコピーが話題を読んだ伊勢丹の広告。がむしゃらに働くばかりでなく、休日を楽しむライフスタイルを提案し、72年度の準朝日広告賞を受賞しています。

一方、西武は堤清二さんが陣頭指揮を執り、デパートに美術館や劇場を併設するなど文化の拠点にしようと試みました。82年度で準朝日広告賞を受賞した、浅葉克己さんのデザインと糸井重里さんのコピーによる「おいしい生活。」シリーズは、80年代を象徴する広告だったと思います。今の時代に言われる「心の豊かさ」とは違い、生活そのものを豊かにおいしくしようというアプローチです。身の回りの品物も電化製品もマイカーもそろい、「質的な満足」が求められた時代です。バブル景気は80年代後半に最高潮を迎え、60年代から進化を続けてきた広告も成熟期を迎えました。

新聞広告は「あったかいメディア」

90年代に入ってバブルがはじけて以降、日本経済は停滞し、今は世界的に閉塞(へいそく)感が漂っています。そうした中でこのように広告の歴史を振り返ってみると、原点をもう一度見つめ直すことも大事なのではないかと思います。野球などのスポーツでも、フォームが崩れかけた時は、原点に返ってより良い方向へ修正を試みます。それは広告にも言えることで、あらゆる可能性が広がった60年代を中心に、どういう表現が模索されていたのか、どういうメッセージが世の中に届けられていたのか、ということを再検証してみる価値はあると思います。

企業のオリエンテーションに真摯(しんし)に耳を傾けることはもちろん重要です。その一方で、あり余った物資をいかに減らすかという現代において、本当に必要なものとは何か、本当に心を豊かにするメッセージとは何かを、企業と消費者の間に立って考え、咀嚼(そしゃく)し、ビジュアルや言葉に込めて届ける。それがクリエーターの役割であり、メディアの役割でもあると思います。

電子メディアの登場によって、消費者の情報の受け取り方は大きく変化しています。新聞広告をはじめとする紙のメディアに対する意識も変わってきています。ただ、電子書籍化が進んでも紙の本を愛し続ける人はいますし、装丁や紙の手触りを楽しむ文化がなくなることはないでしょう。新聞も、独特の紙の質感やめくるときの手触りは、なお親しまれています。内容を豊かに盛ることができるメディアでもあります。必ずしもコピーがたくさん載せられるということではなく、写真ひとつでも、正視されることによってビジュアルコミュニケーションが成り立つ。つまり、「視覚の滞在時間」を確保できるようなクリエーティブを提案できれば、何にも代え難いメディアだと思うのです。

ポスターは新聞に比べてささやかなメディアで、「斜陽媒体」と言われて久しいですが、実のところ、国際的なポスタービエンナーレが世界各国で開催され、その数は欧米でもアジアでも増えています。依然として魅力のあるメディアということでしょう。新聞広告も、ある面ではポスターに通じる媒体だと思います。言葉にするなら、「あったかいメディア」。「あったかい」ということは、心を豊かにするということに直結しやすいのです。新聞独自の資産を有効に使ってほしいと思います。

グラフィックデザイナー / 日本デザインセンター 最高顧問

1929年大阪生まれ。51年東京藝術大学彫刻科中退。60年日本デザインセンター創立に参加。JAGDA特別顧問、日本デザイン振興会会長。主な受賞として、亀倉雄策賞、日本宣伝賞山名賞、勝見勝賞、ADCグランプリ、毎日デザイン賞、毎日芸術賞、通商産業大臣デザイン功労者表彰、芸術選奨文部大臣賞、紫綬褒章、勲四等旭日小綬章受章。ワルシャワ、ブルノ、クロアチア、モスクワ、ウクライナ、メキシコ、ヘルシンキ、スイス、香港等の国際ポスター展で最高賞を受賞。札幌冬季五輪、沖縄海洋博、JA(全国農業協同組合連合会)、アサヒビール、三菱UFJフィナンシャル・グループなどのマーク、CI、ポスターなどを多数手がける。著書に「永井一正」(トランスアート)、「つくることば、いきることば」(六耀社)など。

<<【前編】はこちらから