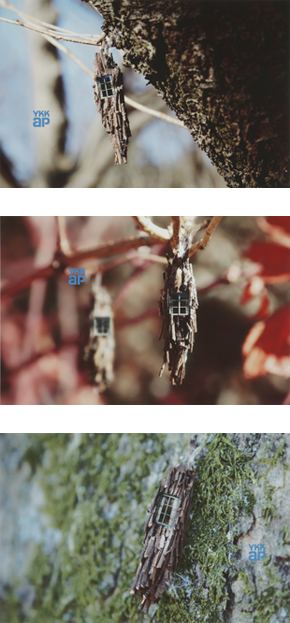

2010年度朝日広告賞・第1部の最高賞は、YKK APの課題を扱った作品。ミノムシをモチーフとしたビジュアルに、「窓の恩恵を感じさせる」「想像をかきたてられる」などと審査委員の評価が集まった。

左から岡本誠氏、竹内彰氏、宮崎悠氏、齊藤智法氏、三島邦彦氏、朝鍋健太郎氏

左から岡本誠氏、竹内彰氏、宮崎悠氏、齊藤智法氏、三島邦彦氏、朝鍋健太郎氏

制作チームの中心となったのは、電通のアートディレクター・齊藤智法氏とコピーライター・三島邦彦氏。職場のデスクが向かい合わせで、一緒に組んでさまざまな広告賞に応募してきた。朝日広告賞への挑戦は、課題リストを見ながらアイデアを出し合うことから始まった。二人が目指したのは、シンプルで強いメッセージ。「窓」というテーマで実現しようとYKK APの課題を選択し、齊藤氏がスケッチを描きながら三島氏とアイデアを形にしていった。「何に窓をつけたら見る人の感覚をくすぐれるかと考えていくなかでミノムシが頭に浮かびました」と齊藤氏。そのアイデアに、「閉ざされた暮らしも、窓があるだけで気持ち良くなる。商品の真ん中の価値だと思う」と、三島氏は賛成した。

「ただ、ミノムシって最近あまり見ないですよね。子どもの頃はよく見たのになんでだろうと気になっていたんですが、調べてみたら今や絶滅危惧(きぐ)種なんです。驚いて近所の公園で探してみたら、ほんとにいない。1つも見つかりませんでした」と言う齊藤氏は、ミノムシを手作りしようと決めた。「綿をまるめて作った芯に木工用ボンドを染み込ませて、小枝を張っていきました」。資料写真も参考にしたが、一番のイメージは子どもの頃によく見た「あの」ミノムシ、 記憶の中にあるミノムシだったという。

撮影を担当したのは岡本誠氏。「ビジュアルイメージの解釈が早く、意図した通りの写真を撮ってくれる方。ふだんの仕事だけでなく、広告賞に応募する時はよくお世話になっています」と齊藤氏が信頼を寄せるフォトグラファーだ。

撮影は1月半ば、寒風吹く都内の公園で行った。齊藤氏はこの日の前に、「魅力的な四角窓があったら撮っておいてください」と岡本氏に頼んでいた。ミノムシの巣の画像に合成するためだ。「ラフスケッチを描いていた段階から四角窓のイメージしかありませんでした。今やいろんな形の窓がありますが共通感覚として認識されるのは、やはり四角い窓。ミノムシとの相性もいいと思いました」(齊藤氏)。

岡本氏は、齊藤氏の依頼に頭を悩ませた。「家庭の窓を撮っても生活感が出過ぎてしまうし、ミノムシが好む窓はどんな窓なんだろうと、ずっと探していました。それを見つけたのは、ミノムシを撮影する日の朝。早めに公園に着いてぶらぶらしていたら古い小屋に出くわして、木枠のアンティーックぽい風情や雨ざらしの塗料の青緑色が、ミノムシの巣の質感や色に映えるのではないかと思ったんです」

「日差しのあたたかさ」や「春の予感」を写し込む

岡本氏が見つけた窓の画像を合成することを想定し、ミノムシの巣は背景や光の差し込み方を変えて1日がかりで撮影した。ファインダーにおさめたのは、冬ごもりのミノムシが感じる「日差しのあたたかさ」や「春の予感」だ。「最初は2点シリーズのつもりでしたが、空の色や日向と日陰の光の差などが写し出された画像を見ていくうちに、季節の移ろい、暮らしの多様性といったことまで感じ取れるような気がして、その印象を伝えるために3点シリーズにしました。レタッチ(データ画像の合成・加工作業)は、撮影や画像加工作業のプロデューサーとして日頃からお世話になることがある朝鍋健太郎さんに仲介していただき、竹内彰さんにお願いしました」(齊藤氏)。

撮影後、セレクトされた写真の雰囲気を生かしながら、そこに合成する素材を丁寧に選んで画像を加工していったという竹内氏。紅葉しているように見える写真は、実はもとの葉の色は緑色だった。巣が木肌からぶら下がる部分にからむ綿状の糸も、ミノムシの生態を資料で調べてリアルに再現した。竹内氏の仕事について岡本氏は、「技術の高いレタッチャーはたくさんいますが、色やトーンを自然の景色に限りなく近づける竹内さんのセンスは抜群」と評する。これに対し竹内氏は、「昔は画像をたくさんいじるほうでしたが、今は写真の雰囲気を壊さないように、また、アートディレクターのイメージを的確にとらえるようにと心がけています。今回はミノムシの暮らしをどう臨場感を持って伝えるかということにこだわって作業しました」と話す。

齊藤氏が作品の方向性についてディスカッションを重ねた相手は宮崎悠氏だ。2人は美術系予備校時代からの“くされ縁”だそうで、他の広告賞にも一緒に挑戦している。「遠慮なく言い合える中で、意見が対立することも多いのですが、ミノムシの案に関してはラフを見た時から意見の対立はほとんど生まれませんでした。それと、コピーライターである三島さんがあえてコピーを入れない判断をしたというのが大きかった気がします。受け手に想像を巡らせてもらえる表現になったのではないかと」(宮崎氏)。

ビジュアルが完成していく中、三島氏はいくつかのコピー候補を考えついていた。最終的に入れないことにした理由について、「このビジュアルを初めて見た時、ミノムシの暮らしのひそやかさを感じ、ハッと息を飲むような気分になりました。その静寂を文字によって破るより、 むしろ沈黙によって伝えられるものがあるのではないかと考えました。一言で言うと、直感を信じたんです。自分のではなく、見る人の」と三島氏。

「YKK APのロゴは、自然界に存在する黄金比を頼りに、自然の秩序を崩さないようにそっと配置しました。ビジュアルをとらえる目線が螺旋(らせん)を描き、画面の中に視線が迷い込み、最後に企業ロゴにたどり着くように意識したデザインです。企業ロゴもその秩序を崩さないように『窓を考える会社』も削らせていただきました」とは齊藤氏。

6人チームということで意見のすり合わせに苦労がありそうなものだが、「アイデアが最初からはっきりしていたので、全員がゴールイメージを共有できました。それぞれ自分の役割に徹して作業できるように齊藤さんが動いてくれたことが大きい」と5人は口をそろえる。

思いをダイレクトに表現した結果が評価してもらえてうれしい

グランプリ受賞のニュースは、6人の間をかけ巡った。最初に受賞を知った齊藤氏は、まず自宅にいる三島氏に電話した。受けた三島氏は、「ものすごく暗い声だったので、悪いニュースかと(笑)。実は制作の途中で齊藤くんと会議室で“審査委員ごっこ”をして、『これいいね』と言い合っていたんです。でもまさか現実になるとは」と振り返る。他の4人も齊藤氏から電話を受け、喜びを分かち合った。

「朝日広告賞はあこがれの賞でした。僕はふだんの仕事でも人の感覚や思考をくすぐるような広告を作りたいと思っているし、そうした広告が世の中に増えればいいと思っています。ただ、実務経験がまだ浅く、クライアントの意向をうまく料理して理想の広告表現に近づけるということがまだできずにいます。そうした中、自分の思いをダイレクトに表現した結果を評価していただき、震えるほどうれしかったです」(齊藤氏)

「実際の仕事でできないことをぶつけたということも含めて、おのおのの日頃の積み重ねが賞を引き寄せたのではないかと思います」(朝鍋氏)

受賞後、思いがけない周囲の反響に触れ、制作課程では意識していなかったことを自分たちの作品に見出すことも多いという。「ミノムシと引きこもりの人を重ねて社会的なメッセージととらえる人や、情報をそぎ落とした表現が『海外の広告っぽい』という人もいました。季節が移ろうなかで感じる “もののあはれ”や冬の日だまりなど、日本人っぽい感覚に訴えかけるような世界観だと思っていたので、僕たちとしては意外でした」(齊藤氏)

新聞メディアの印象についても語ってくれた。「最大の魅力は、読者のリテラシーの高さです。大胆な表現でも新聞読者なら何か感じてくれるだろうという信頼感があります。いかにメッセージをスピード感をもって伝えるかということが重視される時代ですが、新聞ならじっくり考えさせるような広告もちゃんと届くし、思いきった提案ができる気がします」(三島氏)

「受け手と1対1のコミュニケーションができ、しかも毎朝家に配達され、手元で見てもらえる。訴求力の強いメディアだと思います」(宮崎氏)。

「新聞は、ニュース、社説、コラムなど、さまざまな記事が送り手の采配でレイアウトされ、読者は紙面を開いてみないと内容の予測がつきません。そこに驚きがあり、発見があります。読むのにエネルギーはいりますが、何度も読み返したり、ふと考えを深めたり、時には紙面を手元に残したり……。時間の経過とともに消えてしまうネット情報などでは得られないものがたくさんあります」(岡本氏)

最後に次回の応募者へのメッセージを聞いた。「朝日広告賞は、日常の仕事と違って表現の縛りがないので、とにかく日頃大事にしている考えを存分に作品にぶつけたらいいと思います。受賞につながれば、作り手の感覚が受け入れられたということ。これは大きな自信になります」(全員)

受賞を糧にどのような新しいクリエーティブを生み出してくれるのだろうか。今後の活躍が楽しみな6人だ。

6人全員の熱い語りで、密度の濃いインタビューとなった(2011年3月3日)

【東日本大震災を経験し、今思うこと】

3月11日に東日本大震災が発生しました。今回の震災を、若手クリエーターたちはどう受け止めているのでしょうか? 齊藤智法氏と三島邦彦氏が、今の思いを寄せてくれました。

今回起きた未曽有の災害に際しては、それぞれが非常にショックを受け、心を痛めました。今回のことをきっかけに、僕らよりも下の世代で、これから社会に出るような方々は特に、色々な意味で価値観が大きく変わっていくのではないかと感じています。僕らは生まれた時から、不自由のない中で育ってきました。でもこれからは、何かお金や経済で得る大きな富や発展よりも、足下にあって見過ごしてしまいがちな土地固有の風土であったり、その恩恵でもある小さな幸せ、あるいは自分たちの身近にある「愛」を、今まで以上に感覚を研ぎすまして見つけ出して、それを大切に育てていくような生き方にみんなが価値を見いだしていくような気がします。僕らはその時、ビジュアルコミュニケーションに限定せず、何ができるのか。真摯(しんし)に考えて、一つずつ丁寧に形にしていければと思います。その際に、新聞というメディアともきっと密接にかかわっていくことと思います。ついこの間まで、当たり前のようにデジタル化が叫ばれていましたが、ひとたび今回の震災の影響で電力が枯渇すると、街のネオンやサイネージは魂の抜けた抜け殻のように存在感をなくしてしまいました。そうなって初めて、新聞は電気がなくても読者の手元に新鮮な情報を届けることのできる唯一のメディアであると気付きました。その価値はまだまだ奥が深いと思います。まだまだ若輩者ではありますが、今後ともよろしくお願いいたします。(齊藤智法氏)

この作品を作っていた時、受賞の知らせを受けた時、そして今。刻々と世界の見え方、考え方が、変わっています。

この作品を作っている時は、自然の美しさやいとおしさを感じていましたが、今では自然の恐ろしさを日々痛感しています。だけどそれでも、あたたかい日が差したときの気持ちよさなど、変わらぬ確かなものもあります。自然のあたたかさと、人のあたたかさは変わらない。

この国にこれから冷たい冬が訪れるとしても、できることを丁寧に、自分にとって確かなものを大切に、あたたかいものを作っていきたいと思っています。(三島邦彦氏)