メディア環境が多様化する中、広告の役割や生活者との接点はどう変わったのだろうか。これまで話題になった広告のクリエーティブを多数手がけ、現在は新たな広告の可能性を探るコミュニケーション・デザイン・センターを率いる、電通の常務取締役、杉山恒太郎氏にお話を聞いた。

出会いたい時に出会う最高の場を演出する

── 広告を取り巻く状況の変化をどうご覧になりますか。

杉山恒太郎氏

杉山恒太郎氏

既に広告業界の共通認識だと思いますが、インターネットやモバイルの発展を皮切りに、生活者が接触する情報やメディアの多様化が爆発的に加速しており、広告に接触してもらうこと自体が困難になってきています。露出すれば広告として機能していた時代から、いかに生活者に時間や意識を割いてもらえるかを、より深く考える必要がでてきています。

── 組織名にもなっている「コミュニケーション・デザイン」の考え方、取り組みなどについてお聞かせください。

コミュニケーション・デザイン・センターの仲間で、この領域の先頭を走っている岸勇希君がよく使うカレーの例え話がいいかもしれません。誰かにカレーを作って「おいしい!」と言わせることをゴールにした話です。今まで広告クリエーティブでは、カレーの味ですべて勝負をしてきたと言えます。最高のルーや食材、調理方法と、相手をうならせるカレーの味を追求してきたわけです。しかし冷静に考えてみると、相手に「おいしい!」と言わせる方法は、カレーの味以外にもたくさんあります。たとえば、1年間カレーを食べることを邪魔してカレーに渇望感を持ってもらえたら、スーパーに売っている手頃な価格のカレールーでも「最高のカレー」と感じてもらうことができるかもしれません。また、食べる人をキャンプに連れ出してみたらどうでしょう。青空の下、飯ごう炊爨(すいさん)で炊いたごはんでカレーを食べたら、室内で食べるよりおいしいと感じるかもしれません。つまり、ここで言うカレーの味、すなわちメッセージの質に加えて、どのような相手に、どのような状況で提供するのかという、広告コミュニケーションが行われる環境自体もデザインすべき対象と考えることで、コミュニケーションの精度をあげようというわけです。

誤解しないでほしいですが、質が大切ではないという話では決してありません。質自体も、相手に伝わるための環境と同時に考えていくべきだということであって、質の追求は大前提の話です。いずれにせよクライアントの経営課題や扱う商材によってよりさまざまな検討をしていくわけですが、いずれのケースでも、まず「人」がどう動くのか、どうすれば最高の出会いの場を提供できるのかを考え、そこから最適な手法を逆算していく。それがコミュニケーション・デザインの考え方であり、目指すところです。

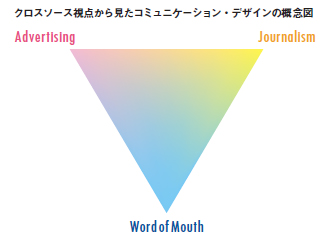

そういった考え方のもと、最近コミュニケーション・デザイン・センターでは、「クロスソース」と呼ばれる考え方を提唱しています。広告で見た、ニュースでも見た、さらにクチコミでも聞いた、というように、広告だけではない複数の情報ソースに触れたとき、人は初めて「あ、そうかもしれない」と動くということを意味した言葉です。

「人」を中心にエンゲージメントを考えていった結果、広告だけを考えるのではなく、「世論」という空気感を作れるジャーナリズムの力や、生活者間で強い力を発揮するクチコミの力など、生活者視点での統合的なアプローチ方法のデザインが求められているのです。

ソーシャルな視点が重要

── 今後、新聞や新聞広告に期待される役割とは。

広告は、クライアントの経営課題をエンターテインメントにすればいい、という時代は終わりました。お菓子だろうとクルマだろうと、その商材にどんな意味があるのか、買った人にとってどんな価値があるのか、という「社会的な意味」を持たせないと、購買どころか関心を持ってもらうことすらままなりません。「ただ売らんかな」だけでなく、意識的にソーシャルな視点をコミュニケーションに組み込んでいくことが重要だと思います。そうなると、最も頼れるメディアが社会的なニュース性を持つ新聞や新聞広告なんです。新聞には、最近は少し「静的」すぎる印象を持っています。もっと真っ向から社会的な問題に対峙(たいじ)し、熱い議論を重ねる場であってほしい。公平でありながら、時に強い意思をもって社会を切る、すなわち世論をつくることができる特異な社会的存在であってくれれば、ほかのメディアに載せる広告と差異化が図れ、クライアントも説得できます。どの企業でも、自社の活動が認められて新聞に載れば、鼻が高いと感じますよね。そんな存在であり続けるべきだと思います。

新聞はこれまで、テレビに比べると広告への依存度が低かった。しかし、広告に元気がない今、広告も新聞を構成する重要な要素であると、その存在価値が見直される時期にきたのではないでしょうか。ピュアなジャーナリズムとコマーシャリズムは相いれないもの、矛盾するものと見られがちですが、総合的なエディトリアルデザインという視点に立てばどちらも重要です。経済的にどん底の今だからこそ、メディアと広告、あるいは広告表現と新しい効果指標を、新聞社と広告会社がお互いに話し合い、補完できるようになるものと期待しています。

電通 常務取締役 コミュニケーション・デザイン・センター長

電通入社後、クリエイティブディレクション局にてクリエイティブディレクターとして活躍。主な作品に「ピッカピカの一年生」「セブンイレブンいい気分」、サントリーローヤル「ランボー」シリーズなど多数。公共広告機構「WATER MAN」が97年IAA・国際広告賞グランプリ、97年NYフェスティバル金賞。サントリーホール「陶酔」が97年ロンドン広告賞、97年アジア・アドバタイジング・アワードグランプリ。JTの「あ、ディライト」キャンペーンが98年カンヌ国際広告映画賞銀賞など受賞多数。カンヌでは審査員を2年務める。インタラクティブ・コミュニケーション局長を経て、現職。