コネクテッドTVはインターネットに接続されたテレビ型デバイスを指す。接続率や配信動画割合などの主要指標も現在では5割前後まで上昇。テレビとデジタル広告の特徴を兼ね備えており、広告主からの注目度の高まりとともに市場拡大中である。

日本におけるコネクテッドTVの広がり

コネクテッドTV(Connected TV、以下CTV)とは、インターネットに接続されたテレビ型デバイスのことを指す。従来のテレビとは異なり、インターネットを介したコンテンツ視聴やサービス利用が可能となっている。CTVはスマートテレビを買ってきてそのまま使うか、既存のテレビにストリーミング・デバイスやゲーム機などをつないで使うのが一般的である。

CTVによって、生活者は地上波や衛星放送等のプログラムに沿った番組だけでなく、NetflixやU-NEXT、Amazon Prime Video、TVerなどの動画配信・見逃し配信をアドホックに楽しむことができる。一気見を意味する「ビンジウォッチング」が利用時間を押し上げるとともに、若年層においてはゲームアプリの活用も盛んになっており、それもCTVの長時間利用を促進する材料となっている。

株式会社ビデオリサーチの発表(2023年)によれば、テレビ端末のネット結線率は、2015年に東京50Km圏において24.5%だったものの、2021年には半数の50%を突破。2023年には59.6%まで上昇しており、2015年からの9年で2.4倍増と大きな伸びを見せている。

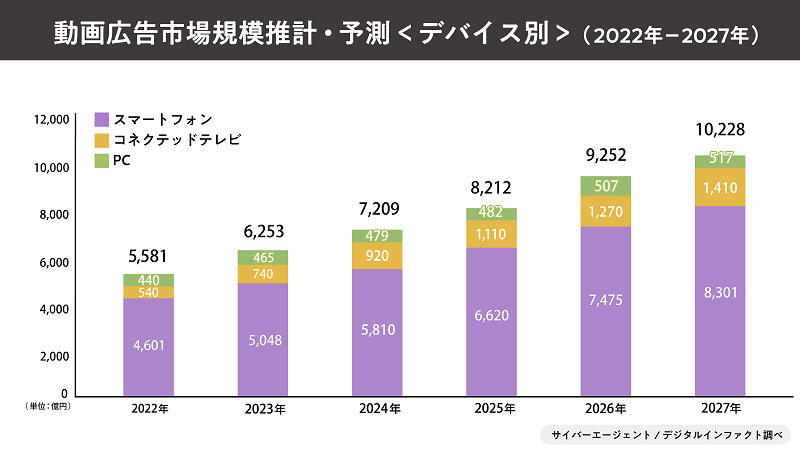

また、株式会社サイバーエージェントと株式会社デジタルインファクトによる国内動画広告の市場調査(2024年2月)によれば、CTV向け動画広告市場規模は2022年対比137.0%となる740億円を2023年実績として記録し、2027年には約二倍にあたる1,410億円にまで伸長する見込みだ。つまり、いまから2~3年ほどの間に、2022年にはほぼトントンだったPCデバイス向け動画広告市場の三倍ほどの規模になり、スマートフォン向け動画広告市場の約六分の一を占めるほどに成長するということだ。

https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=29827

この背景には、まず2010年代に、スマートテレビやストリーミングデバイスの普及が進み、テレビがインターネットに接続される環境が整ったこと。さらに、東京2020オリンピック・パラリンピック開催を機に多くの家庭がテレビのアップグレードを図ったこと、またコロナ禍により在宅時間が増加したことも挙げられる。

供給側の変化としても、2010年代にプログラマティック広告がコネクテッドTVに導入され、データドリブンな広告配信が可能になったこと、さらには大手メーカーやコンテンツプロバイダーがCTVを前提としたデバイス・コンテンツ開発を進めたことも重要な促進剤として機能した。

さらに、2024年を振り返ると、広告付きSVOD(サブスクリプションベースのオンデマンド動画)サービスの台頭が目立った点に触れておかなければならない。Netflix、Disney+やParamount+といったグローバルな配信事業者が広告付き配信メニューを導入・拡大している。CTVで生活者が広告に触れる体験へのハードルが下がり、プレミアムな広告在庫を増やすことにもつながったことで市場拡大に寄与したのだった。

もう一つ、北米を中心に存在感を高めている「FAST(Free Ad-supported Streaming Television)」と呼ばれる無料広告型ストリーミングテレビが、日本に上陸したのも2024年の特筆事項だ。テレビ的な視聴体験と、オンライン動画的な個々のユーザーの趣味趣向により刺さるコンテンツラインアップの掛け算が強みで、BBM株式会社が運営する「FASTチャンネル」ではエンタメ・フードコンテンツなどYouTubeのコンテンツや、キャンプ・料理・旅行・キッズ・ウェルネス・時代劇・ペット・ビジネスと専門性の高い番組を配信している。

進むマーケティング活用:リテールメディアとの融合も?

もう少し俯瞰してみると、生活者のメディア接触行動が複雑化する中で、テレビ広告とネット広告を横断した施策とその効果検証に対する広告主の需要が高まったことがCTVの普及を後押ししたのだった。

- 視聴者データを活用したターゲティングにより、パーソナライズされた広告配信

- スマートフォンやタブレットとのクロスデバイス横断のキャンペーン

- 広告配信状況やその効果のリアルタイムな把握

- QRコードやクリックカブル広告などインタラクティブな要素を含めた施策

といった特徴からもわかるように、CTV広告は従来のテレビCMとデジタル広告の利点を組み合わせたものになっている。それゆえ、やや余談になるが、CTVでの広告出稿をテレビCM出稿前のテストケースとして活用する事例も散見される。

今後は、AIと機械学習の発展により、視聴者の嗜好や行動パターンをリアルタイムで分析し、最適な広告を配信する技術が向上するとともに、その効果測定の精度も高まりを見せていく点に注目していく必要がある。

それらを通じて、CTVを起点としつつスマートフォンやタブレットとシームレスに連携したクロスデバイスキャンペーンを展開することで、アテンション指標や視聴完了率、そしてブランド認知からビュースルーコンバージョン(VTCV)までの一貫したカスタマージャーニーを設計するケースが増えていくだろう。あらゆる新興の広告メディアが通ってきた道だが、検証の精度が高まることによって、広告施策はリピーダブルなものになるためだ。

なお、興味深い動向として、アメリカでは世界最大の小売り業者であるウォルマートがVisioというLGに次ぐ販売台数を誇るテレビメーカーを買収した件に言及しておきたい。今後は、Visioのテレビに顧客データに基づく広告配信を推し進めていくと予測される。ここにきて、リテールメディアとCTVとが接近・融合しつつあるというわけだ。

CTVで視聴されるコンテンツの行方

株式会社インテージが発表した「コネクテッドTV動向調査レポート」(2022年5月)によれば、2025年にはCTVにおける配信動画視聴の割合は47%まで増加するとのことだ。ユーザーが見たいものを見たいときに見るという選択視聴の傾向はますます強まっていくわけだが、ではCTVで視聴されるコンテンツとはどんなものなのか。

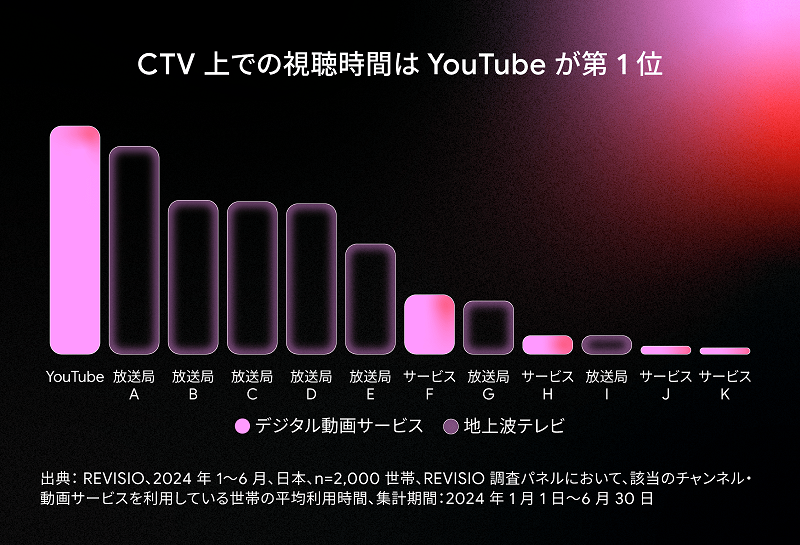

テレビを対象としたメディアリサーチを専門とするREVISIO株式会社が2024年に公表した結果によれば、CTV上での視聴時間の首位の座がついに放送局からYouTubeに明け渡されたという。もちろん、個別の放送局を足し上げて「テレビ」発のコンテンツ全体で見ればまだ非常に大きいわけだが、チャンネルという切り口で序列づけるなら、最も視聴されるチャンネルはYouTubeになったといえる。

大きな画面で公式ミュージックビデオなど映像美に長けた動画を見るニーズが強い一方で、YouTubeの視聴トレンドとしては、30-40分ほどの尺でテレビのように構成がかっちり決まっているわけではないトーク番組や「ながら視聴」ができるものがウケているという分析もある。アメリカでは、ホストとキャストによるある程度の時間尺をともなったひとつながりのトークコンテンツの総称として「Podcast」が扱われるようになっているが(単なる音声コンテンツではなく)、その意味ではCTVにもPodcast風コンテンツの波が押し寄せてくるとも考えられる。

しかしその一方で、新興の動画配信サービスになくて放送局にあるリソースは、ドラマやバラエティ等のアーカイブコンテンツだ。TVerのようにウィークリー単位で見たいもの、話題の番組をチェックする視聴習慣と両立するかたちで、昔のオリジナル名作IPを見たいという幅広いニーズに応えられるかどうかが鍵を握るだろう。特に中高年層に加えて、SNSを通じて昔の良い作品へのレコメンドに触れる若年層においても、そうした機運が高まっているためだ。

電通メディアイノベーションラボ 主任研究員

1986年生まれ。東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。若年層の消費行動やSNSのトレンドに関する研究・コンサルティングを専門とする。近著に『新世代のビジネスはスマホの中から生まれる―ショートムービー時代のSNSマーケティング―』。その他、『シェアしたがる心理』、『SNS変遷史』、『情報メディア白書』(共著)、『広告白書』(共著)等。明治学院大学非常勤講師。セミナー登壇やメディア出演の経験多数。