それぞれ生活者が特定のブランドや商品を「思い出しやすい」状態と、それらを「買い求めやすい」状態を指す。相互に影響し合い、ブランドの売上にとって不可欠な要素を構成するため、2つのアベイラビリティを最大化するようなマーケティング施策が求められる。

ブランド成長のカギは“思い出されやすさ”と“買いやすさ”

「多くの人にとって、広告は注意を払うどころか素通りの対象である」——だからこそ「思い出されるための仕組みや取り組みが強烈な意義を持つと述べたのがバイロン・シャープ氏だ。南オーストラリア大学でマーケティングサイエンスの教授を務める、いまマーケティング業界における新たな「ロックスター」たるバイロン・シャープ氏の新刊が今年の4月に刊行された。『マーケティングの科学 セオリー・エビデンス・実践で学ぶ世界標準の技術』は、マーケ・広告界隈の新たな必読書の登場だと沸き立った。

筆者も購入し読み進めているが、改めて数々の重要な視点・概念が提起されていることに知的興奮を覚えている。今回はその中でも中心的な概念の一つである「メンタルアベイラビリティ(Mental Availability)」と「フィジカルアベイラビリティ(Physical Availability)」に注目してみよう。

キーワードの定義部分で示したように、メンタルアベイラビリティは生活者が特定のブランドや商品を「思い出しやすい」状態を指し、フィジカルアベイラビリティはそれらを「買い求めやすい」状態を指す。それらを高めることが、企業・ブランドのマーケティング活動の重要な目標となる。

筆者なりに言い換えると、ここでの思い出しやすさとは「連想の接点の多様性」と換言することができるし、買いやすさはそれに倣えば「購買の接点の充実性」となる。そして、後者よりも前者の方が深く突っ込んで論じるに値するとも感じているので、それはおいおい展開して説明する。

まず大前提として、バイロン・シャープ氏の立論は、大多数の生活者は広告コミュニケーションに「興味がない」ところから始まる。人生にはもっと重要なことがあふれているし、さらに情報過多の度合いをますます極める現代人は、たいていの商品・ブランドのことを「スルー」せざるを得ないためだ。結局、想起されるブランド数は限定されざるを得ない以上、思い出される状態になること自体が熾烈な競争を要請するのだ。

さらに重要なことは、単にブランド・商品の名前を記憶してもらえばいいというわけではなく、消費シーンや関連する要素との紐づき=連結こそが必要であるということ。ある著名な炭酸飲料の広告コミュニケーションが、「夏」「海」「友達と一緒に」…といった要素を組み込んで繰り返し訴求し続けるのは、その紐づき=連結を定着させるためだ。

生活者は、それらをトリガーに、その商品・ブランドを思い出しやすくなる。印象的な広告クリエイティブ、SNSのバズ、インフルエンサー活用、イベントスポンサード…等を通じてそうした連想の接点をいかに多様に生み出し定着しうるのか、そのメンタルアベイラビリティの拡張こそが広告コミュニケーションの本丸であるということが言える。TikTokでバズる15秒のダンス動画も、コンビニの棚で目にする小さなPOPも、すべては「思い出しやすさ」の接点に変わるのだ。

一方のフィジカルアベイラビリティは「購買の接点の充実性」を意味するが、こちらは比較的理解しやすいだろう。買いたい気持ちが惹起するとき、実際に買うまでのステップ数が多ければ移り気な生活者は他の候補をチョイスしてしまう。EC、店舗、あるいは自動販売機など、購買のための接点がいかに充実しているのかが鍵を握る。最近の流行りでいえば、ライブコマースなどは、新しい形でのフィジカルアベイラビリティの実現だといえる。

また、両者の結びつきでいえば、店舗以外でも接点を増やす打ち手が近年のトレンドで、コンビニであのブランドのコーヒーが飲めるといったことはもちろん、有名ブランドはアパレルとも組んで「着ること」の価値を訴求していたりもする。二つのアベイラビリティは掛け算で効くということだ。

資産価値としてのメンタルアベイラビリティ・フィジカルアベイラビリティ

マーケティングの4Pに関する議論と組み合わせてみよう。バイロン・シャープ氏は、ブランドの成長に魔法の鍵があるわけではなく、またその育成のための重要な戦略的打ち手は限られているが、筆頭に挙がるのが費用削減と品質改善であるという。これは、PriceとProductに相当するだろう。そして、それらに加えて挙げられる方法が、メンタルアベイラビリティとフィジカルアベイラビリティの改善である。まさに、PromotionとPlaceに該当するわけだ。

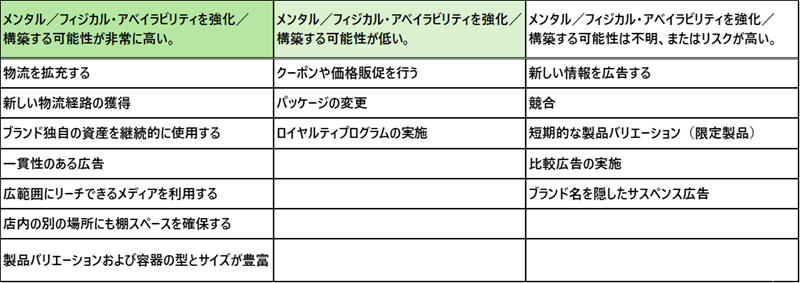

表はバイロン・シャープ氏がまとめた「マーケティングのバランスシート」である。左の列がメンタルアベイラビリティとフィジカルアベイラビリティを強化するために良い打ち手であると整理されているが、その肝は特定数のロイヤルティの高いファンに閉じないための方針――つまり特定数ではなく不特定多数、そしてロイヤルティではセグメントしないかたちでの新しい(見込み)顧客への到達であることがわかる。

さらにバイロン・シャープ氏の指摘で興味深いと思ったのは、企業の無形資産としてのブランドエクイティに両者は深く関わるわけだが、それらは蓄積されればされるほど、施策の不安定さから離れることができるという点。

つまり、良く知られ多くの人に買い求められるポピュラーなブランドは、それを支える無形資産のおかげで、施策の良し悪しに左右されなくなるということを意味する(また、価格の弾力性が低くなるというメリットも無視できない)。逆に言えば、新興の商品・ブランドは一つ一つのキャンペーンの影響が大きくなるので、施策の成果が判定しやすくなる。それぞれマーケティング担当者のやりがいが異なるというわけだ。

余談になるが、以前筆者は「SNSマーケティングの成功事例って思いつきにくいですよね」という話を聞いたことがあるが、それには理由がある。SNSマーケティングの施策が成功だと明確にわかるのは上記の通り、比較的新興の商品・ブランドであること。そうすると、新興であるがゆえに必ずしも多くの人が認知しているとは限らないというパラドックスに見舞われるためだ。

ここまで来て…「あたりまえ体操」?

とここまで論じてきて、メンタルアベイラビリティ(思い出しやすさ)という「連想の接点の多様性」を高め、フィジカルアベイラビリティ(買いやすさ)という「購買の接点の充実性」を充実させることで、ブランドの成長に寄与するという議論そのものは、同語反復的ではないかと感じないだろうか?それはそうだろう、当たり前なのではないかと。

まさに「あたりまえ体操」(COWCOW)を想起させられるわけだが、「その通りである」と述べておこう。だが、その当たり前をデータと実証で裏付け、再現可能なフレームにしたのがアレンバーグ・バス研究所の功績だ(バイロン・シャープ氏が所長を務めている)。

ひるがえってみると、近年ではさまざまな学問分野でエビデンスベースドな研究手法が発展し、リサーチの方法論が普及してきた。マーケティングの分野でも同様に、そうした構えが浸透してきたことの証だと捉えられるだろう。

電通メディアイノベーションラボ 主任研究員

1986年生まれ。東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。若年層の消費行動やSNSのトレンドに関する研究・コンサルティングを専門とする。近著に『新世代のビジネスはスマホの中から生まれる―ショートムービー時代のSNSマーケティング―』。その他、『シェアしたがる心理』、『SNS変遷史』、『情報メディア白書』(共著)、『広告白書』(共著)等。明治学院大学非常勤講師。セミナー登壇やメディア出演の経験多数。

〈参照文献〉

バイロン・シャープ 著 / アレンバーグ・バス研究所 著 / 前平謙二 訳 / 加藤巧 監訳『誰も知らないマーケティングの法則11 ブランディングの科学』(2018年、朝日新聞出版)第11章

バイロン・シャープ 著 / 前平謙二 訳『マーケティングの科学 セオリー・エビデンス・実践で学ぶ世界標準の技術』(2025年、朝日新聞出版)第1章