人生100年時代を迎え、今後も拡大が続くとみられるシニア市場。市場に対応していくためには、従来の「シニア像」を更新することが求められている。朝日新聞社メディア事業本部は2025年9月、「変化しつづける『100年生活者市場』-チャンスに変える“新しい大人”マーケティングとは?」と題するウェビナーを開催。博報堂シニアビジネスフォース・新大人研所長 安並まりや氏を迎え、50〜70代は「高齢者」ではなくアップデートし続ける「生活者」であるとして、最新知見から「新しい大人」のインサイトと暮らしの変化を読み解くとともに、新たなソリューションやマーケティング手法等が紹介された。

100年生活者市場の5つのマーケティングチャンスとは

安並氏はまず、現在のシニア層は年齢だけでなく生まれた時代の背景などで特徴がある点に触れて、多様化したシニアの時代に合うマーケティングの必要があると指摘。5つのポイントにしぼってマーケティングチャンスについて解説を行った。

- 大人のおひとり様

- 大人の健康管理法

- 大人の推し活と夢中

- 働き続ける大人

- デジタルとAge Tech

安並まりや氏

安並まりや氏

「大人のおひとり様」- 生活に安心と、人とのつながりをサポート

(安並氏)

一人暮らしといえば若者というイメージだったが、昨今では高齢者が単身で住むケースが増えている。すでに政府が孤独・孤立対策推進室を立ち上げていることから、今後高齢者が孤独とどのように向き合っていくかが課題になっていくだろう。

日本は海外に比べておひとり様市場が多様化している。何をするにも一人でできないことはない環境がそろっており、それを体現しているロールモデルが自身の経験を積極的に発信している。条件がそろえば、おひとり様のほうが幸せに生きられるという調査結果も出ている。

シニアのおひとり様生活で重要なのは、安心・安全に暮らせること、そして孤独に陥らないことだ。

そこでシニア世代がおひとり様でも楽しさと安心を叶えられる商品やサービス、子ども世代、孫世代を巻き込んでコミュニケーションがとれる商品、地元のコミュニティとのつながりや相互扶助の仕組みを取り入れたビジネスに可能性を見いだせる。

「大人の健康管理法」- ポジティブなものとセットに!

(安並氏)

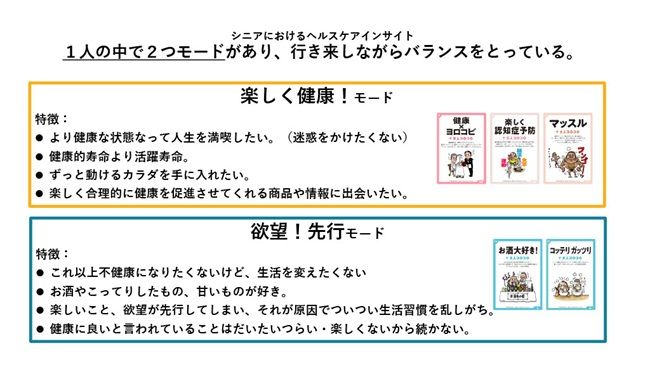

シニア世代にとって健康管理法は強い関心事の一つで、健康に人生を満喫したいだけでなく、活躍寿命を延ばしてまわりに迷惑をかけたくないと考える人が増えたという。その一方で、お酒や甘いものがやめられない、欲望が先行して生活習慣が乱れやすい人も多い。つまり健康的に生活したいけれど、欲望に負けてしまうこともあり「楽しく健康!モード」と「欲望!先行モード」の2つをいったりきたりしてバランスを取っていると考えられる。

健康的な生活を送る上で大事なのは習慣化だが、健康に関連することはとかく「苦しいこと」とセットで考えられることが多い。しかし昨今のシニアは、苦しいことは避け「楽しい」「おいしい」「カッコいい」といったポジティブなものとセットで健康習慣を作っていく傾向がある。

ポジティブなものとセットにして、長く健康習慣が続けられるようにサポートできる商品やサービスが増えるとよいのではないか。

「大人の推し活と夢中」- 推し活を応援し、人生の満足度を増やす

(安並氏)

かつては若者の専売特許と思われていた「推し活」だが、最近は1年間に平均10万円を推し活に使うシニアもいるという。いわゆるオタク第一世代といわれた1960年代生まれがシニア層に突入し始めたことも影響し、さまざまな映画やドラマのリバイバルが注目されている。

注目しているのは、夢中になれる物事がある人は、ない人に比べて人生満足度が高いという点だ。そして夢中になれることを通じて新たな人間関係が広がっていると、2人に1人が感じているデータもある。張りのある生活を送るためには、いかに夢中になれることを見つけるかが非常に重要だ。

シニア世代が夢中になれるものを見つけるためのサポートや、夢中な人々を応援するサービスも必要になっていくだろう。また推し活文脈をマーケティングに活用する上で、IPは若者からシニアまで幅広い層を取り込むことができる手法のひとつとなりそうだ。

「働き続ける大人」- 生涯働き続けられる仕組みづくりを提案

(安並氏)

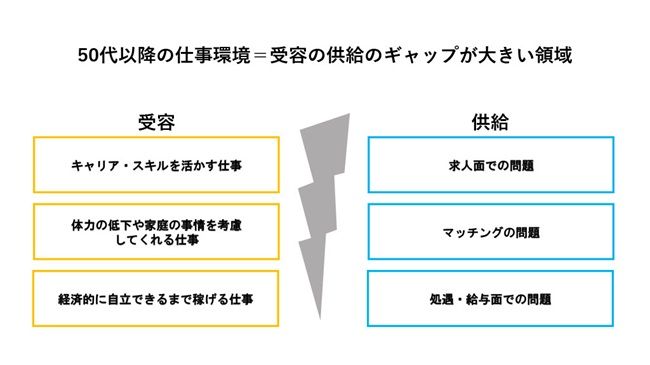

2021年4月に改正された高齢者雇用安定法で「70 歳までの就業機会の確保」が努力義務となり、働き続ける環境が整いつつある。しかし実際には、50代以降にとっての仕事環境は、まだまだ難しい点が多い。これまでのキャリアやスキルを活かしたい、家庭の事情を考慮した働き方をしたい、経済的に自立できる仕事がしたいと考えても、なかなかそのような仕事に出会えない現実がある。

博報堂シニアビジネスフォースは、定年後の生活を意識し始める40 代後半から50 代を「未定年層」と位置付けた。「未定年層」に対して会社にいるうちに定年後のライフプラン設計をスタートすることが重要だと考えている。

未定年期になり、働き続けるならどういう働き方をしたいか、働かないならどういう人生設計をするか。定年を迎える前にこれらについて考えることが非常に重要だ。未定年期のプラニングサポートや起業支援、ご近所ワークという形で、近所の仕事と働きたい人々を結ぶマッチングサービスは、今後のビジネスチャンスになる。

また仕事は、お金をもらうだけでなく、人とのつながり、社会とのつながり、生きがい、居場所などにもつながる。例えば、介護される立場になったとしても何かお手伝いができるものを設けている仕事付きサービスといった働き方も今後増えると考えられる。

「デジタルとAge Tech」- デジタルシニアの課題を解決する技術

(安並氏)

この5年~10年でシニア層でのデジタル普及が一気に進み、スマートフォンの保有率は約9割、SNSの使用率、電子マネーの利用率も伸びている。興味深いのは、SNS の利用目的は20代が娯楽的な使い方が多い一方で、シニアは情報検索やニュースの閲覧といった情報収集としている点だ。Windows95が出た当時に30代だったシニア層は、パソコンに慣れ親しみ検索歴が長いことが影響しているからだろう。

ただし、シニアがデジタルをバリバリ使いこなせているかというと、必ずしもそうではない。文字が小さいなど、さまざまな問題の壁を乗り越えて、工夫をしながら使っているのが現状だ。

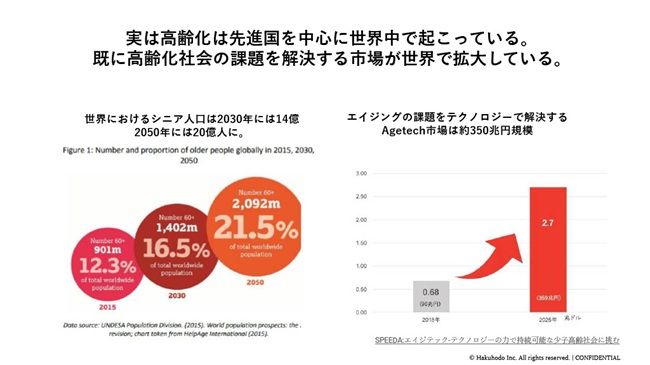

今後はこうしたデジタルの「不」を解消するテクノロジーを使いこなすシニアが当たり前になってくるかもしれない。エイジングに伴う課題を改善・解決し、生活をより豊かにするAge Techと呼ばれるテクノロジーが大きな市場になりつつあるからだ。

高齢化の問題は、日本だけでなくアジアやヨーロッパなど、グローバルな規模になっている。Age Techの領域はウェルネス、自立支援、介護まで広い領域をカバーし、実際にIT大手5企業のGAFAMも次々とエイジングの課題を解決するサービスを投入している。

ちなみに2025年9 月から朝日新聞Re ライフ.netで連載中の「100才ばあさん」では、Age Techをマンガで紹介している。

シニアへの固定観念をなくそう

安並氏は最後に「画一的なシニアから多様化したシニアという形で、さまざまなテーマをご紹介しました。少しでもシニアに対する固定観念が無くなり、こういうシニア像があるのかと気付きがあればうれしいです」と語り、講演を締めくくった。

生成AIを使いこなすシニアたち - 朝日新聞Reライフプロジェクト「読者会議」

続いて、朝日新聞社メディア事業本部ビジネスソリューション部の神出亮次長が、50代以降のアクティブシニアに向けてメディア、コミュニティ、イベントを一体的に運営している「Reライフプロジェクト」と、読者コミュニティ「Reライフ読者会議」を紹介した。

(左から)安並まりや氏、神出亮氏

(左から)安並まりや氏、神出亮氏

(神出氏)

Reライフ読者会議には、約7万5000人がメールマガジンを登録している(2025年10月現在)。

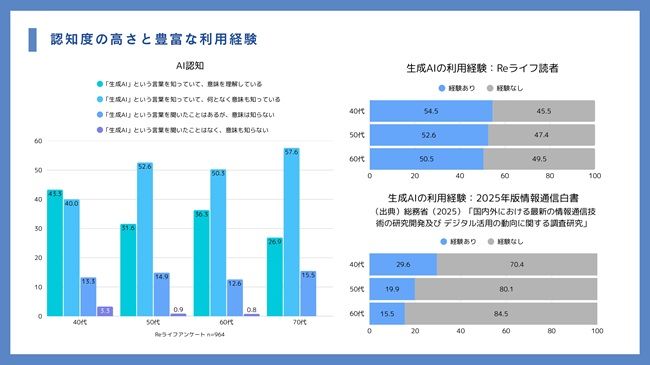

特徴の一つが、デジタル適用力が高い人が多いという点。2025年に実施したReライフのアンケートでは、生成AIを60代70代で4割、80代でも3割以上が利用していることがわかった。

マーケティング課題解決へ Reライフ読者会議とコラボした支援が可能

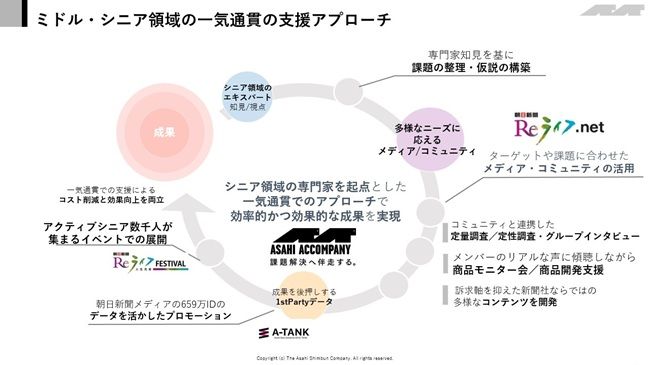

Reライフ読者会議のメンバーは、デジタル適用力が高いだけでなく社会貢献意欲が高く、言語化能力が高い特徴もある。朝日新聞社では、こうしたデジタルに精通したアクティブ世代の “アーリーアダプター”が、クライアントの商品の実物や、企業のウェブサイトなどを本音でチェックする「共創型」ソリューションを提供している。

具体的には、まずシニア領域の専門家を交えた課題の仮説整理・構築を行った上で、Reライフ読者会議と連携した定量調査、定性調査、グループインタビューや、メンバーがモニターとなって実際に商品を使って検証する商品モニター会などの商品開発支援が可能だ。

このように、朝日新聞社ではシニア領域の専門家を起点とした一気通貫でのアプローチで、シニア層をターゲットにしたマーケティング課題に貢献できると、神出氏は説明した。

Reライフプロジェクト メディアガイド

健康、お金、働き方、趣味、仲間づくりなど、人生後半を豊かに生きるための情報を提供するReライフプロジェクト。タイアップやReライフフェスティバルへの協賛など、豊富な事例とともに様々な企画をご紹介します

(左から)ウェビナーの司会を務めた福原裕人・朝日新聞社メディア事業本部ビジネスソリューション部長と、安並まりや氏、神出亮氏

(左から)ウェビナーの司会を務めた福原裕人・朝日新聞社メディア事業本部ビジネスソリューション部長と、安並まりや氏、神出亮氏