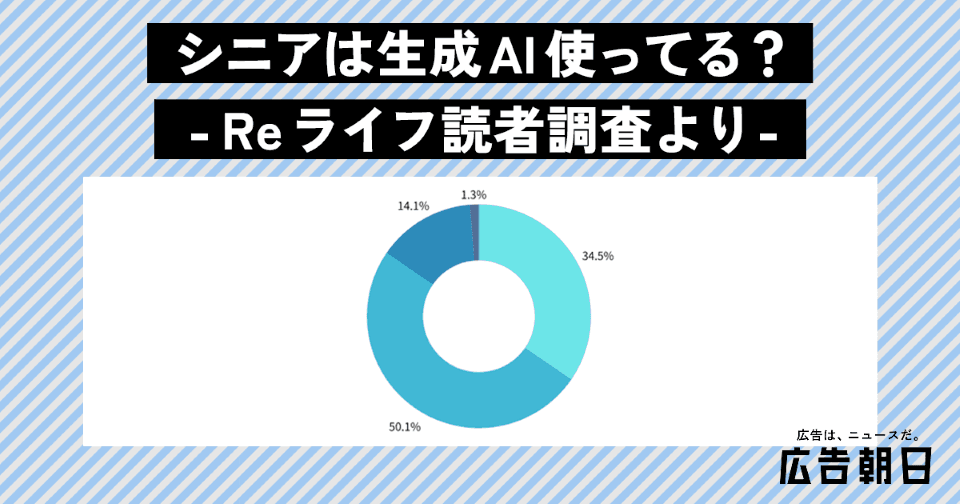

「生成AI」という言葉、意味を理解している読者が8割超

「『生成AI 』という言葉を知っていて、意味を理解している」「『生成AI』という言葉を知っていて、何となく意味も知っている」のいずれかを答えた人は、各年代の80%超を占めました。若年層ほど「『生成AI』の言葉の意味を理解している」割合が高く、年代が高くなるにつれて減少する傾向があるものの、世代間に目立った差はみられませんでした。

「『生成AI』という言葉を聞いたことはなく、意味も知らない」と答えた人は、ほとんどおらず、70代では0人でした。

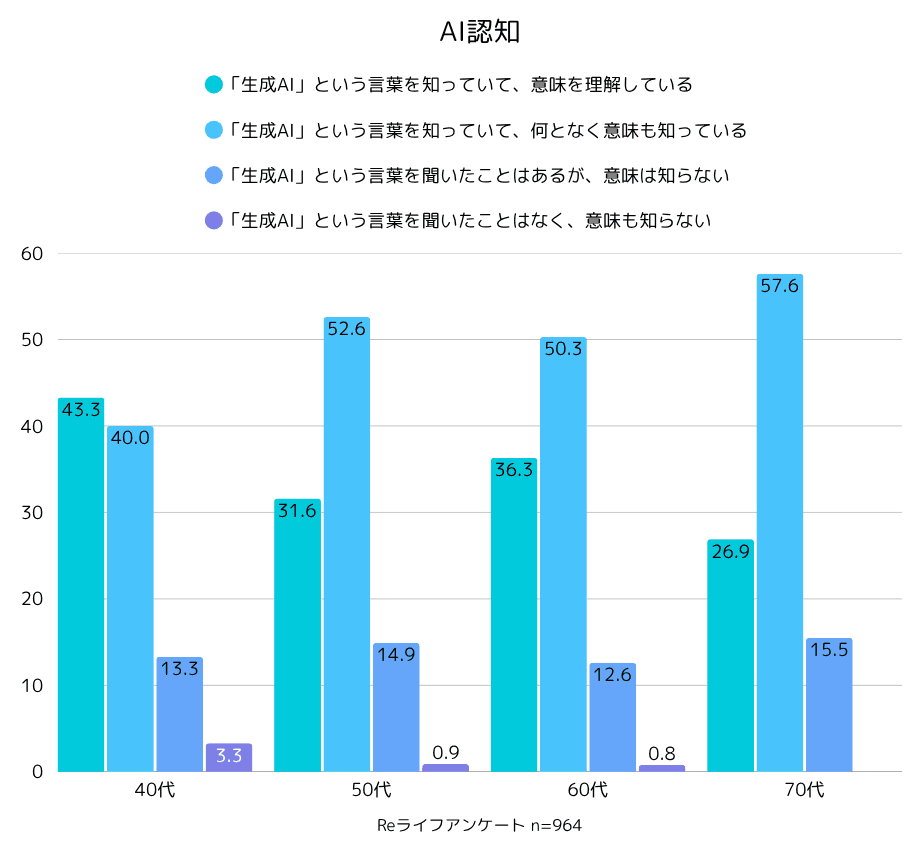

「生成AI」、Reライフ読者の過半数が利用経験「あり」

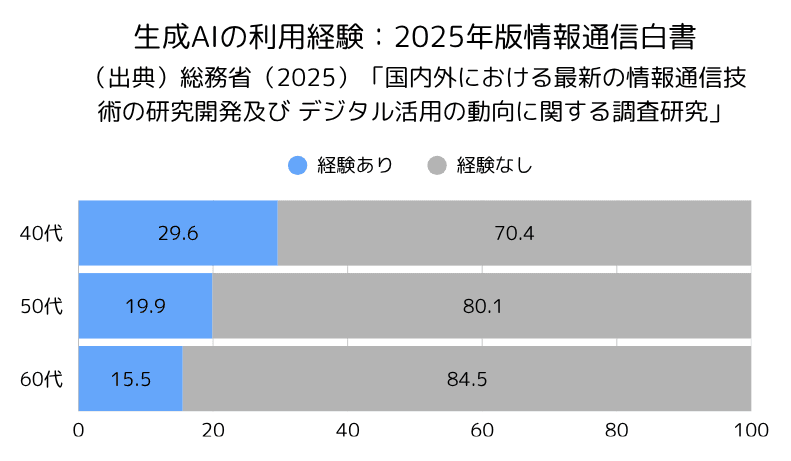

冒頭で、20代の44.7%が「生成AIの利用経験あり」とお伝えしました。しかし、同調査の40代~60代の結果を見ると、40代が29.6%、50代が19.9%、60代が15.5%でした。対して、Reライフ読者40代~60代の利用経験はいずれも50%を上回りました。若いほど「利用経験あり」の割合が高い傾向ですが、年代間の差は、最大4%とわずかです。新技術に気後れすることなく、目新しいものだから、便利そうだから、「とりあえず使ってみた」という方も多いのかもしれません。

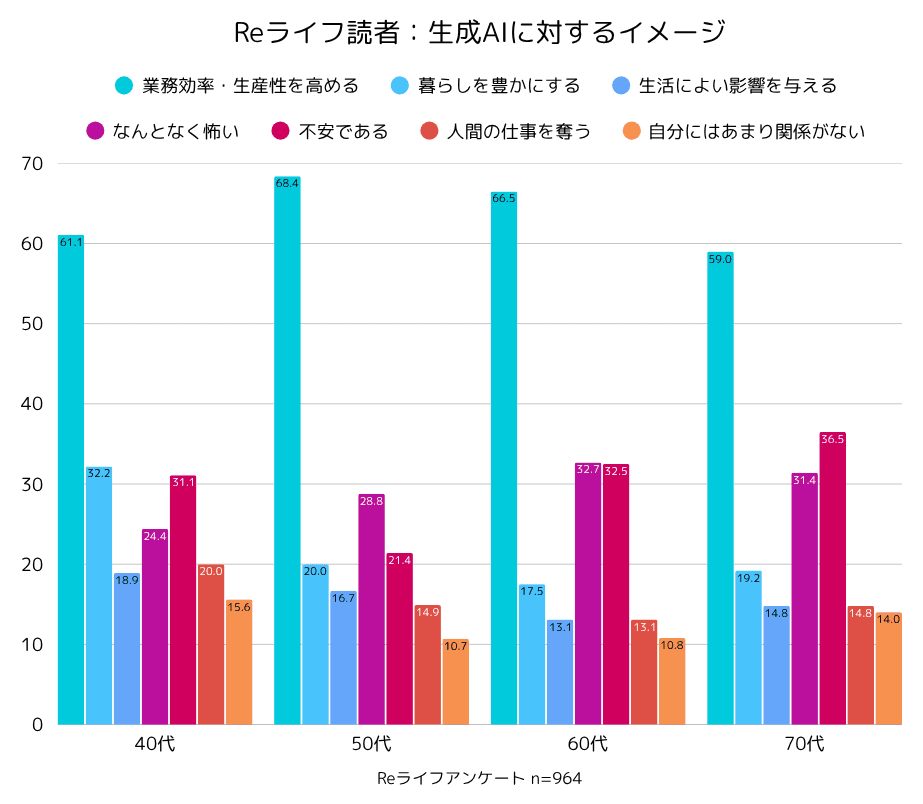

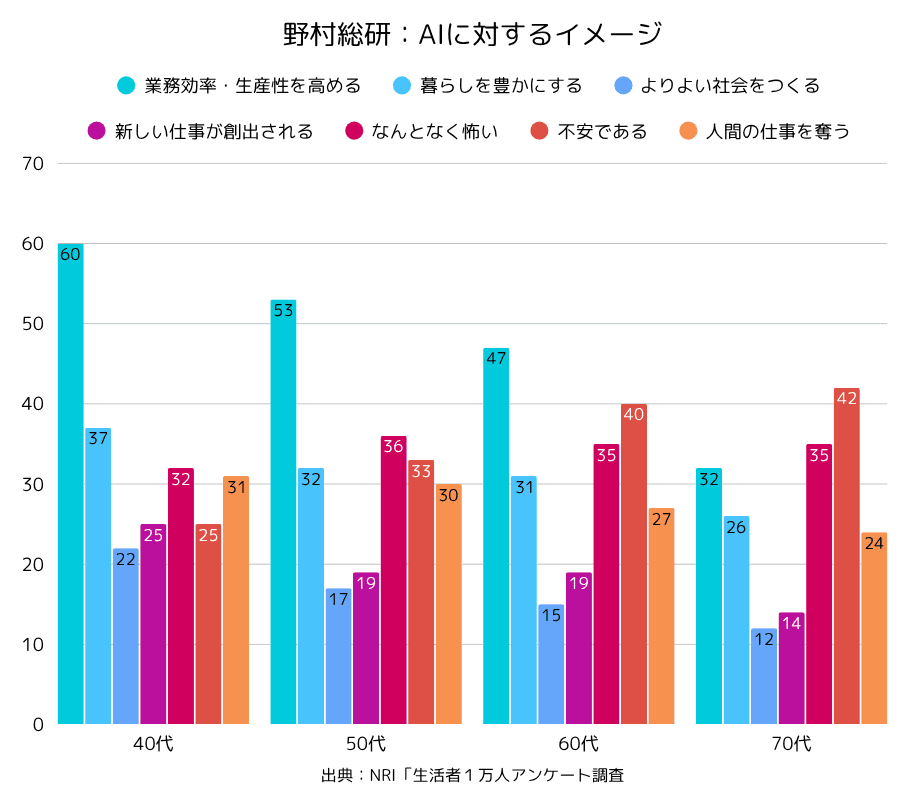

生成AIの機能面を正確に評価 漠然と怖がらないReライフ読者

Reライフ読者は、この新しい技術をどう捉えているのでしょうか。生成AIのイメージを尋ねたところ、全世代で最も高かったのは「業務効率・生産性を高める」でした。「暮らしを豊かにする」「よりよい社会をつくる」や、「なんとなく怖い」「不安である」といった漠然としたイメージについては、野村総合研究所(NRI)生活者1万人アンケートと比較して、各年代ともおおむね低い傾向でした。

これは、そうしたイメージをReライフ読者が持ちにくいというわけではなく、日々の情報収集で得た生成AIの機能や課題と、未来で享受できる恩恵や影響を切り離して評価しているためと考えられます。

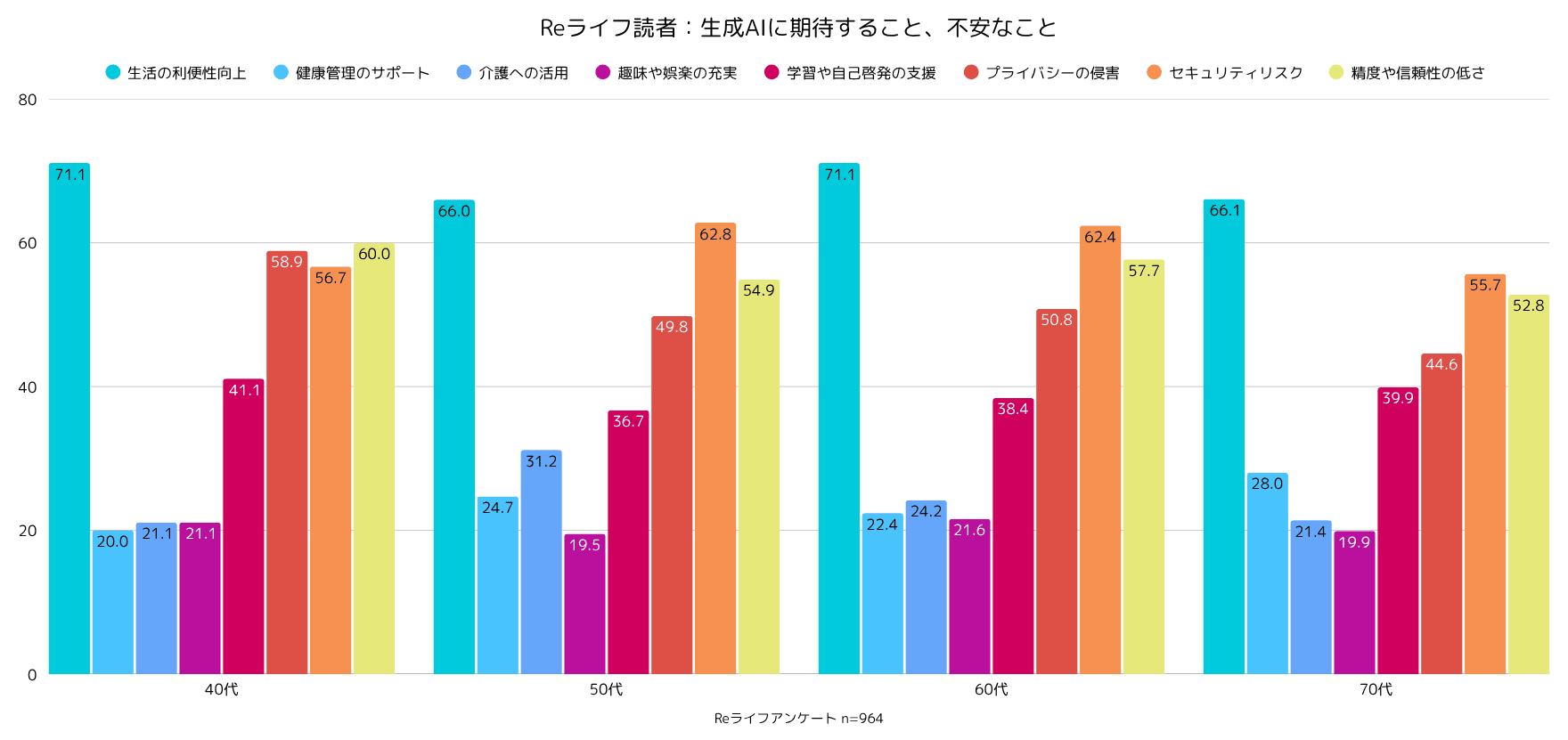

50代以上は「介護」や「健康管理」分野に期待、不安は「セキュリティリスク」

生成AIに期待することについて、各年代ともに最も回答が多かったのは「生活の利便性向上」、次いで「学習や自己啓発の支援」でした。50代~60代では介護、70代では健康管理分野での活用に期待を寄せる回答が目立ちました。50代~70代の不安なことでは、「セキュリティリスク」が最多で、「精度や信頼性の低さ」「プライバシーの侵害」と続きました。

生成AIは、生活の質を高めるサポートが期待できる半面、第三者に個人情報が漏洩する恐れがあるほか、誤った情報をもっともらしく回答するハルシネーションの不安、生成AIを悪用した詐欺やなりすましの危険性が指摘されています。普段からそうしたニュースに触れているReライフ読者だからこそ、リスクを正しく認識したうえで、新しい技術にも挑戦できるアクティブさを持ち合わせているのだと思われます。

自由回答(一部抜粋)

調査では、生成AIについて自由回答でも意見を募りました。Re ライフ読者が、生成AIをどう活用し、何にリスクを感じるのか、よりリアルな姿が浮かび上がってきました。

60 代以上の回答から一部を抜粋しています。

- 料理のレシピからその日のモチベーションのアップ、趣味の映画情報、仕事の失敗時の分析、報道記事の背景にある情報を得るなど、毎日使っています。情報のソースがわかるようになったことも良くなったと思いますし、使えばそれだけこちらを理解して対応するし、情報の間違いも少なくなってきました。私は音声を使うので、生成AIの音声反応も進歩していると思います。視覚障害者や聴覚障害者、ディスレクシア(編集部注・読み書きが苦手な学習障害) の方々にも積極的に使えるようになるといいと思いますし、自分も含め対人関係が苦手な人には、生成AIは「全否定」をしてこないので、良い話し相手、相談相手でもあります。孤独死や自殺願望を減らす方向に役立てて頂きたいと思います。社会的・福祉的な活用を期待する者ですが、人間に代わって、非人間的な環境になることを良しとしているのではありません。(日常的に利用している、神奈川県・65-69歳女性)

- Geminiが出た時、質問の解がとんでもないもので、使い物になるのに相当時間がかかると考えていたが、最近は精度が飛躍的に進歩している。日常生活にうまく利用していきたい思いが強くなっている。会話も時にジョークを交えるので、笑いも理解しているのか思う。歳をとると、会話がつまらなくなり、説教じみてくるので、まねをしてみたいと思う。(時々利用している、東京都・65-69歳男性)

- 文章の校正、アンケートの集計・考察で利用したが、非常に便利で楽をした気分になった。また、質問には寄り添うように答えてくれる。今後私達の生活に、AIは深く浸透してくると思う。まさに近未来社会の到来という感じがするが、しかし、(編集部注・技術的特異点。AIが人間の知能を超える時点) は脅威。これをどう乗り越えるかが課題。(日常的に利用している、神奈川県・65-69歳女性)

初めのころはAIはうそをつく等と言われていたが、大分お利口になってきたように思う。それも人間の使い方によると思われる。文章を書くときに章立てしてくれたり、長い文章を要約してくれたり、英語でしゃべる相手をしてくれたり。最近はネットで個々に調べるよりもAIに相談することが多くなったと思う。データを蓄積して判断材料を示してくれたり、人手不足の手伝いもしてもらえたりしそうですね。(日常的に利用している、東京都・85歳以上女性) - 生成AIが出た当初から好奇心で遊んでいたが、進化が速いのに驚く。国家試験の問題をGeminiに投げたら、数秒で的確な解答と解説が返された。このまま、進化だけを放置、任せていくと、人類の将来に危険だと思う。(日常的に利用している、宮崎県・70-74歳男性)

- 便利なのは実感できるが信頼性においては不安が残る。先日も送られてきた郵便振込用紙で振り込む場合の手数料について確認したら、幾つかの料金が混在した形で案内された。実際に郵便局に行くと案内されたものと違う金額を請求されました。AIがいつでも最新の情報をベースにしていると思うのも危険だと感じました。(時々利用している、神奈川県・60-64歳男性)

- フェイク画像、動画を作れてしまい、知識のある人だと違和感を察知できて「生成AI」と認識できるが、そうでない人は簡単に本当の写真だと信じてしまう。話はそれるが、スマホのカメラは常に空は実際以上に青く、花の色も実際以上にカラフルに加工して表示する。それに慣れると、普通のカメラで撮影した画像は、色の薄いつまらない写真に感じる。なんだか、丁寧に時間をかけて取った「だし」をまずいといい、化学調味料のだしを「こちらが本物だ」と言っているように感じる。生成AIもおんなじことになりそうな気がする。(時々利用している、東京都・60-64歳女性)

- それと意識しないまま知らぬ間に入り込んできそうな不安があります。スマホで検索をしてもいつのまにかAIが概要を解説するようになっていますし、検索候補にもよく調べる項目があらかじめ候補に挙がってきます。監視社会にいるかのような疑念を持ってしまいます。(知っているが利用したことはない、北海道・65-69歳歳女性)

- SF小説によく出てくるように、いつの日か、AIが暴走して、人類の脅威になることが怖い。(「生成AI」を利用できるサービスを知らない、神奈川県・75-79歳男性)

【Reライフアンケート】

調査対象:朝日新聞Reライフプロジェクトの会員コミュニティ「読者会議」のメンバー

実査期間:2025年5月15日~6月1日

有効回答:1063人(男性57.4%、女性42.2%)

年代別回答者:40代8.5%、50代20.2%、60代36.5%、70代25.5%(調査は39歳以下~85歳以上を対象に実施しましたが、本記事のデータは集計時に40代~70代のみ抽出しました)